La ripresa economica sembra consolidarsi ma una serie di incognite, figlie della stagione pandemica, aleggiano minacciose. Prima di tutto la carenza di importanti forniture (chip soprattutto ma anche legname, polimeri e metalli), poi un aumento esponenziale dei noli per le portacontainer e quindi dei prezzi (incidono anche intoppi in alcuni porti causati da lavoratori contagiati dal COVID), più in generale perturbazioni e colli di bottiglia nella catena della logistica che nei decenni si è andata allungando e complicando. Inoltre non si è conclusa la battaglia contro la pandemia: si intravede nei paesi più sviluppati la fine del tunnel ma il virus continua a colpire nel mondo dove la vaccinazione è scarsa.

SOMMARIO

| Titolo | pag. |

| Rischi e opportunità nella ristrutturazione industriale tinta di verde | 1 |

| Chip e contesa mondiale | 2-3 |

| Cooperazione ingegneri e tecnici | 4-5 |

| A cosa servono le terre rare? | 6 |

| I dilemmi delle oil company e dei petro-stati | 7 |

RISCHI E OPPORTUNITà NELLA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE TINTA DI VERDE

Il continente europeo ha definitivamente scelto. Per battere la concorrenza mondiale avvia un gigantesco processo di ristrutturazione industriale

impugnando la bandiera della difesa dell’ambiente. L’Europa produce il 7%

delle emissioni globali di CO2 contro il 28% della Cina e il 14% degli USA.

Ma afferrare in anticipo la transizione verde offre l’occasione di approfittare dei vantaggi di chi è pioniere, di chi arriva prima e quindi impone standard agli altri. Fit for 55 è il pacchetto di misure che la Commissione europea ha presentato a metà luglio con l’obiettivo

della neutralità climatica entro il 2050 e riduzione delle emissioni del 55%

nel 2030 (rispetto ai livelli del 1990). Sono una serie di proposte legislative

che aprono un periodo di confronto e scontro tra forze politiche, poteri statali e gruppi economici per indirizzare questa ristrutturazione. Ci saranno aziende che pensano di avvantaggiarsi e spingono per allungare il passo, altre che frenano, altre ancora incerte su che strada intraprendere.

La ripresa economica sembra consolidarsi ma una serie di incognite,

figlie della stagione pandemica, aleggiano minacciose. Prima di tutto la

carenza di importanti forniture (chip soprattutto ma anche legname, polimeri e metalli), poi un aumento esponenziale dei noli per le portacontainer e quindi dei prezzi (incidono anche intoppi in alcuni porti causati da lavoratori contagiati dal COVID), più in generale perturbazioni e colli di bottiglia nella catena della logistica che nei decenni si è andata allungando e complicando. Inoltre non si è conclusa la battaglia contro la pandemia: si intravede nei paesi più sviluppati la fine del tunnel ma il virus continua a colpire nel mondo dove la vaccinazione è scarsa. Il British Medical Journal denuncia un apartheid vaccinale nei confronti dei 50 paesi più poveri che hanno ricevuto solo il 2% delle dosi di vaccino disponibili anche se hanno il 20% della popolazione mondiale. Salvare vite umane è meno profittevole che salvare l’ambiente.

In ogni modo la transizione green e digitale è un processo di trasformazione epocale che genererà inevitabilmente attriti dal punto di vista sociale. Distruzione e creazione di posti di lavoro coesisteranno ma non necessariamente nella stessa area geografica, invecchiamento della forza lavoro, necessità di riqualificazione, integrazione dei migranti, ricerca di nuovi tipi di professionalità e mancanza demografica di studenti

sono solo alcuni dei problemi che iniziano a manifestarsi.

Lo sblocco dei licenziamenti estivo in Italia ha mostrato, nella componentistica auto, quanto può essere repentino e brutale il processo, lasciati a casa dall’oggi al domani via WhatsApp. Opel (uno dei 14 marchi

Stellantis) sta progettando una seconda ondata di risparmi con 800 ingegneri a rischio; nel mirino il centro di sviluppo ITEZ, il cuore del marchio nel sito di Rüsselsheim.

Ma se da un lato abbiamo espulsione di lavoratori, dall’altro si moltiplicano gli allarmi per la loro carenza. Molti sono i settori che cercano e non trovano manodopera. Sia dove è richiesta bassa qualifica come ristorazione e turismo che ritrovano ossigeno oppure l’edilizia in pieno boom da superbonus o la logistica dopo l’esplosione dell’e-commerce, ma anche dove

occorrono alti livelli di professionalità come l’innovazione digitale, i big data, la consulenza informatica e i tecnici

specializzati nell’industria. Non vale solo per l’Italia. In Germania solo i gruppi dell’indice DAX (Allianz, Merck, Telekom, Henkel, BASF ecc.) lamentano 14 mila posti scoperti. Vale anche per gli Stati Uniti dove mancano sia specializzati che manovali.

Secondo il quotidiano francese Le Monde del 26 agosto, l’Europa potrebbe essere di fronte ad un profondo cambiamento economico: “la carenza di manodopera determina il trasferimento di potere contrattuale ai salariati, dopo quattro decenni di riduzione dei salari e di erosione

dei contratti di lavoro collettivi”. In realtà non è un processo automatico

ma una possibilità. Perché si verifichi occorre un sindacato che abbia precisa consapevolezza della situazione, che lavori per incrementare la presenza organizzativa nelle aziende e che mobiliti le energie dei lavoratori su rivendicazioni puntuali e concrete. Per il prossimo futuro prevediamo quindi situazioni diversificate: opportunità da cogliere per il miglioramento dei salari e delle condizioni lavorative e situazioni dove saremo in difesa. Ma anche in questo caso è imprescindibile una strategia sindacale chiara

su alcuni punti fermi: ammortizzatori sociali che garantiscano il salario e la formazione di fronte ai licenziamenti provocati dalla riconversione. Come ultima considerazione notiamo che la proposta di una settimana lavorativa di 4 giorni, 32 ore a pari salario, fa capolino in qualche articolo di giornale come se fosse una trovata un po’ bizzarra e naïf. Invece la riduzione dell’orario potrebbe rappresentare un modo effettivo per gestire la fase di transizione ed aumentare l’occupazione. Soprattutto, in generale, consente

di ridistribuire al mondo del lavoro il balzo di produttività degli ultimi decenni. Infatti proprio la straordinaria crescita delle forze produttive che lo sviluppo tecnologico e scientifico ha generato rende attuale per il movimento dei lavoratori ri-impugnare la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro.

CHIP E CONTESA MONDIALE

La “fame” dei preziosi e introvabili chip che, nei mesi scorsi, ha colpito il settore auto in Europa e in USA, ora tocca anche il Giappone. Dopo l’annuncio Toyota di taglio alla produzione del 40% a settembre, la Mazda ha annunciato blocco per 10 giorni della produzione mentre Suzuki e Nissan stimano consistenti cali per quest’anno. Secondo

diversi analisti il problema rischia di protrarsi anche per il 2022. (La stampa 23/8/21). La carenza di chip si combina con i limiti della logistica che deve supportare catene produttive sempre più complesse ma anche fragili. Non esiste al mondo un’industria che richieda un livello di investimenti di capitale e di ricerca e sviluppo (R&D) come quella dei semiconduttori. Secondo la Semiconductor Industry Association (SIA), in questa industria vengono investiti 92 miliardi di dollari in R&D e 108 in spese in conto capitale (CAPEX), producendo un valore aggiunto di 290 miliardi (rapporto SIA dati del 2019 tratti dal “Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era” ). Per poter produrre questi piccolissimi componenti ad elevata tecnologia sono necessari vari processi, che richiedono diversi livelli di forza lavoro qualificata.

ST si attrezza per le sfide del futuro

Nel sito di Agrate Brianza della STMicroelectronics si stanno ultimando i lavori di costruzione della nuova fabbrica di Front End per la produzione di semiconduttori su wafer da 300 mm di diametro. Una nuova fab che si andrà a sommare a quelle tuttora presenti, che operano su wafer a 200 mm, e permetterà di aumentare la capacità produttiva del sito di Agrate, servendo principalmente il mercato dei semiconduttori destinati all’automobile. Questo è solo uno degli investimenti che ST sta portando avanti per essere più competitiva nel mercato dei semiconduttori. A Catania, dopo l’acquisizione della svedese Norstel, si sta sviluppando la linea per la costruzione di componenti in carburo di silicio (SiC), che permette di ridurre notevolmente il consumo di potenza rispetto al silicio tradizionale, e per questo sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’auto elettrica. Inoltre, ha recentemente rilevato la maggioranza della società Exagan, specializzata nel nitruro di gallio (GaN), utile per le applicazioni legate al 5G. Lo sviluppo di componenti basati su GaN sarà fatto in Francia, per la precisione nel sito di Tours. Sono investimenti importanti per ST, e nei prossimi anni sono probabili assunzioni di nuovo personale per poter mandare avanti gli ambiziosi piani di sviluppo dell’azienda. Assunzioni che riguarderanno gli operatori in camera bianca, ma anche molti ingegneri e tecnici. Nuovi addetti che avranno la necessità di orientarsi e organizzarsi sempre di più a livello europeo per difendere al meglio le proprie condizioni di lavoro.

La produzione dei chip

La produzione dei chip avviene in due fasi distinte: la fase di Front End, in cui il circuito integrato viene realizzato attraverso varie lavorazioni,

e la fase di Back End, in cui viene assemblato, impacchettato e testato.

La fase di Front End è quella più specializzata e richiede fabbriche avanzate in grado di poter imprimere circuiti integrati, di dimensioni dell’ordine dei nanometri, su fette di materiale semiconduttore chiamate wafer.

Le fabbriche per il Front End, le cosiddette fab, hanno bisogno di un’impiantistica molto avanzata, lavorano ininterrottamente 365 giorni l’anno per 24 ore al giorno, necessitano di macchinari estremamente complessi, prodotti chimici di purezza elevata

e ambienti estremamente controllati (le clean room o camere bianche) a cui i lavoratori accedono con speciali tute in modo da non contaminare la pulizia dell’ambiente, che deve essere superiore a quella di una sala

operatoria. Il processo di manifatturadi un componente a semiconduttore parte, appunto, da wafer di materiale semiconduttore, generalmente

silicio. Il silicio, come tutti i materiali semiconduttori, ha una caratteristica importante: è possibile modificare la conducibilità del materiale attraverso processi fisici o chimici che portano ad aggiungere protoni o elettroni al materiale puro. Questa tecnica viene chiamata drogaggio, ed è la base

per la produzione di circuiti elettronici su semiconduttori.

In base alle specificità del chip da produrre, possono essere necessari dai 400 ai 1400 passaggi prima di completare il processo, e richiede mediamente 12 settimane per essere completato. Alla fine del processo, un singolo wafer conterrà il circuito integrato del chip in svariate copie, il cui numero è determinato dalla dimensione del circuito stesso e dal diametro del wafer.

La fase di Back End è quella che porta dal wafer ai chip pronti per essere messi sul mercato. Il wafer viene tagliato nei singoli chip e impacchettato in involucri protettivi e gusci

resinosi. Una volta che questi chip sono stati rigorosamente testati, possono essere venduti ai produttori di dispositivi elettronici. Le fabbriche impiegate per la fase di Back End richiedono meno macchinari avanzati

e più forza lavoro rispetto a quanto richiesto per il Front End, e la loro concentrazione è prevalente nelle aree a bassi salari: principalmente nel Sud-Est asiatico e in Cina, ma anche in Nord Africa. La catena del valore dei chip

Sarebbe riduttivo pensare al ciclo di produzione dei chip considerando solamente la parte di manifattura,

sebbene molto importante.

Determinante è la progettazione (design) del chip, che richiede forza lavoro

altamente qualificata (principalmente ingegneri elettronici) e investimenti in R&D (53% del totale, secondo SIA). Questa attività porta al 50% del valore aggiunto totale del chip. La fase di design richiede inoltre l’utilizzo di speciali software per

automatizzare il processo, chiamati EDA (Electronic Design Automation), e di blocchi architetturali riutilizzabili, chiamati con il nome di core IP (Intellectual Property), forniti da società specializzate. Anche i macchinari utilizzati nella produzione hanno al loro interno un altissimo contenuto tecnologico, e le aziende che li costruiscono devono investire molto sulla ricerca. Esiste inoltre tutta un’attività di R&D che lavora sui futuri salti tecnologici: ricerca su nuovi materiali da adoperare nella manifattura, nuovi processi che permettano di avere chip più piccoli o che consumino meno energia e collaborazioni con università sono solo alcuni esempi.

Non bisogna dimenticare, infine, tutta l’attività relativa all’estrazione del silicio e alla sua purificazione attraverso vari processi chimici, senza

la quale il chip non potrebbe nemmeno esistere.

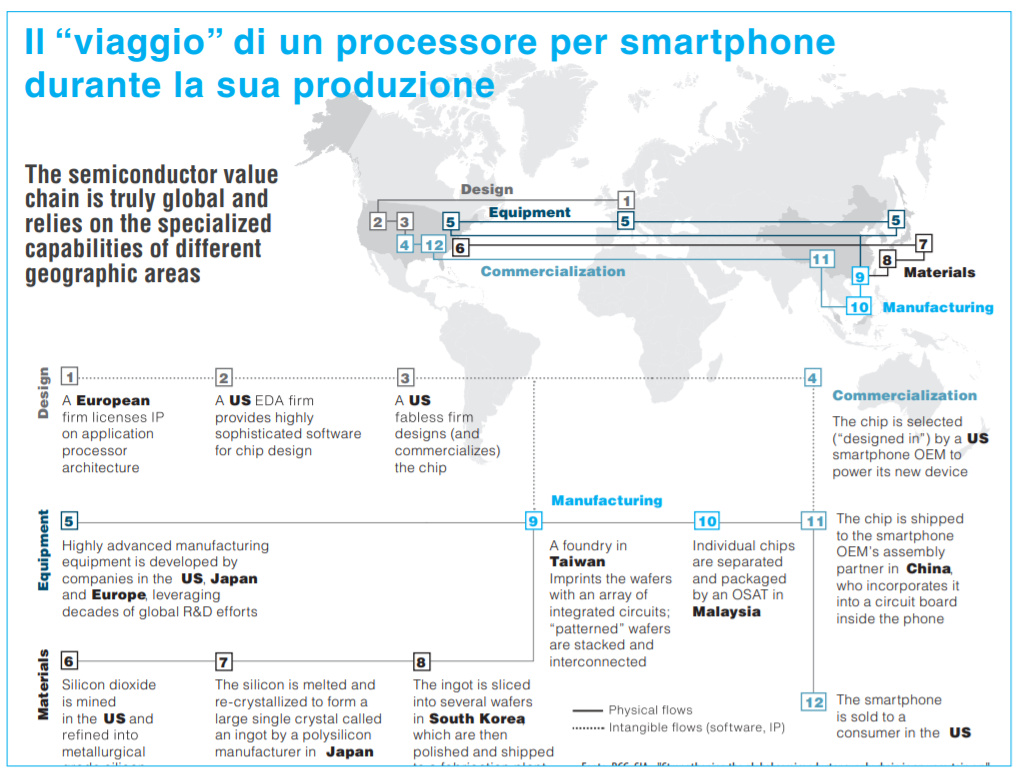

Da questa breve descrizione si evince come questa industria richieda processi molto complessi ed articolati, e come la catena di forniture si estenda a livello globale. Il report della SIA sopra citato propone un interessante esempio del “viaggio” che un processore per smartphone percorre durante la sua fabbricazione. Il chip viene progettato da una

fabless (una società di semiconduttori che commissiona la manifattura

ad altre aziende, chiamate in gergo foundry) americana, utilizzando

dei tool EDA, sviluppati sempre in USA, e un IP fornito da una società europea. Il processo di manifattura avviene invece in Asia, dove una foundry di Taiwan produce il circuito integrato su wafer di silicio, mentre una fabbrica in Malesia si occupa della parte di back end. Il silicio per il chip viene estratto e purificato negli USA, viene manipolato e reso sotto forma di lingotto in Giappone e infine affettato nei vari wafer in Corea

del Sud. La foundry utilizza macchinari prodotti da società americane,

europee e giapponesi.

Sovranità dei semiconduttori

Una catena del valore così intricata, che coinvolge vari Stati, inevitabilmente risente della dinamica tra le potenze, soprattutto in questo periodo in cui la contesa si sta inasprendo. Stati Uniti ed Unione Europea, che hanno perso il loro primato in questa industria nei primi anni 2000, si stanno attrezzando con massicci piani d’investimento per raggiungere una “sovranità dei semiconduttori” e dipendere di meno dalle società asiatiche.

Questo particolare settore industriale diventerà sempre più centrale

nella lotta tra le potenze visto il peso crescente che i chip hanno in tutti i settori di punta oggi, dall’automotive alla digitalizzazione, dalle telecomunicazioni all’IoT.

La sfida è ardua, la competizione non si fermerà al solo terreno economico.

COOPERAZIONE INGEGNERI E TECNICI

Nel solco della iniziativa di cooperazione ingegneri e tecnici, l’ufficio internazionale della FIOM di Genova ha organizzato due incontri con i delegati FIOM del comitato aziendale Leonardo Genova e i rappresentanti

Nel solco della iniziativa di cooperazione ingegneri e tecnici, l’ufficio internazionale della FIOM di Genova ha organizzato due incontri con i delegati FIOM del comitato aziendale Leonardo Genova e i rappresentanti

del sindacato tedesco IG Metall dei consigli di fabbrica Airbus di

Brema e del sindacato francese CFE-CGC Airbus Tolosa.

L’accelerazione dei processi di ristrutturazione e di riduzione della forza lavoro, impressa dalla crisi pandemica, ha investito le rispettive realtà, dove è presente una fortissima componente di ingegneri e tecnici ad alta qualificazione che rischiano il posto di lavoro. Airbus ad esempio ha annunciato che ridurrà i tassi di produzione di circa il 40%, continuerà a utilizzare il lavoro a orario ridotto (cassa integrazione) e taglierà oltre 15.000 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 5.100 nella sola Germania.

In questi incontri si è condivisa la volontà di continuare il confronto allo scopo di approfondire la conoscenza delle condizioni economiche e normative della forza lavoro più qualificata e scambiare informazioni sulle rispettive esperienze sindacali e di lotta in queste realtà. I bollettini che sono stati prodotti rappresentano un primo momento di collaborazione.

In tutto il continente europeo è avviato un ciclo di investimenti

colossali per accelerare la ristrutturazione elettrica e digitale.

È uno degli effetti della pandemia, che ha pesantemente investito interi settori, incluso l’aerospazio e il trasporto aereo. Questo processo ci accompagnerà per diversi anni e produrrà effetti molto rilevanti anche sul fronte della forza lavoro.

In generale, su alcune professionalità operaie, anche specializzate, la scure dei tagli potrà essere pesante se non sapremo reagire con compattezza, in Europa; basti pensare al settore dell’automotive, che riveste un grande peso nel Vecchio continente.

Per contro, altri strati qualificati della forza lavoro, che già da anni stanno assumendo un peso crescente all’interno dell’apparato industriale del continente, potranno rafforzarsi.

Sempre più spesso figure professionali come quelle di ingegneri, tecnici e softwaristi all’interno delle grandi aziende, ma anche di quelle di medie e piccole dimensioni, rivestono un ruolo di grande rilevanza nei processi produttivi e non è raro imbattersi in realtà che occupano interamente forza lavoro impiegatizia.

Nel continente europeo i giganteschi investimenti messi a disposizione per far decollare la “transizione energetica” accelereranno ulteriormente questa tendenza accrescendo, da un lato l’importanza di queste professioni ma, dall’altro, esponendole sempre più spesso a processi di ristrutturazione che le potranno investire anche in maniera consistente.

È quindi necessario e non più rinviabile da parte dei sindacati in Europa affrontare con urgenza il tema della sindacalizzazione di questi lavoratori facendo riferimento alle esperienze più avanzate già percorse in altri paesi. In tal senso è al sindacato dei metalmeccanici IG Metall che oggi bisogna guardare, per il suo livello di organizzazione e per l’esperienza maturata “sul campo”.

Alzare lo sguardo e provare a confrontarsi per dare una risposta almeno continentale ai enomeni di ristrutturazione che stanno colpendo in egual modo i lavoratori ad ogni latitudine.

I piani di ripresa post-pandemica, gli investimenti green e digitali sono sempre più a livello europeo. Diventa necessità vitale avere un sindacato europeo.

A cosa servono le terre rare?

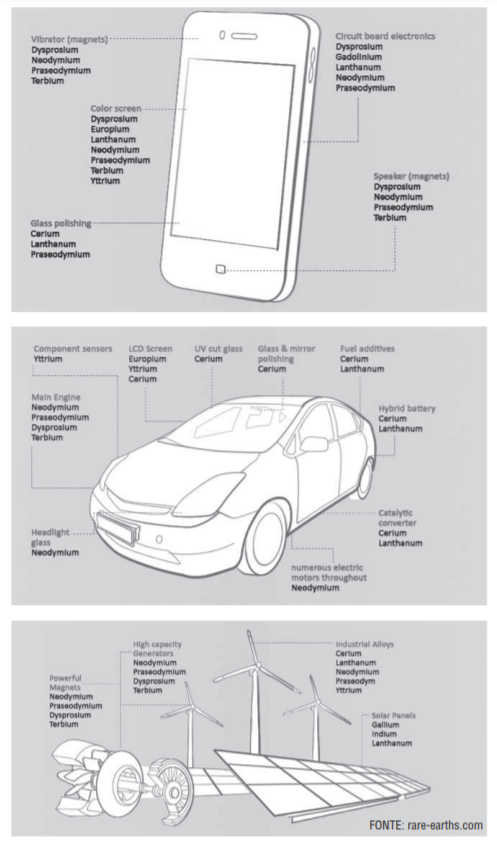

Le Terre Rare sono un gruppo di 17 elementi della tavola periodica. La loro iniziale scoperta deriva dalla gadolinite estratta da una miniera nel villaggio di Ytterby, in Svezia, verso la fine del XVIII secolo. L’aggettivo Rare venne assegnato poiché tali elementi non erano stati trovati da nessun’altra parte e si presumeva fossero scarsi. Come vedremo più nel dettaglio nei prossimi articoli, la loro presenza sulla crosta terrestre esiste anche fuori dalla Svezia in svariate località anche se mai in grandi concentrazioni e in condizioni che ne rendono difficile e onerosa (oltre che inquinante) l’estrazione. Quello che le rende rare, o meglio preziose per la società contemporanea, sono le loro inusuali proprietà magnetiche, ottiche e catalitiche, grazie alle quali questi elementi sono ormai presenti in moltissimi prodotti comuni nel mondo di oggi, in particolar modo nel settore tecnologico, digitale, e della cosiddetta economia Verde. Per capire l’importanza di queste sostanze, prendiamo un qualsiasi smartphone. Nell’elenco dei materiali necessari per la costruzione e il funzionamento di uno di questi dispositivi sono presenti la quasi totalità delle Terre Rare. Secondo la Chemical American Society in un Iphone ce ne sono addirittura 16 su 17. Ad esempio, per visualizzare i colori sul Display e proteggere il telefono dai raggi UV sono presenti tracce di Ittrio, Lantanio, Terbio, Praseodimio, Europio, Disprosio e Gadolino. Il Lantanio è utilizzato per ridurre la distorsione sulle lenti delle fotocamere, il Neodimio nei magneti per incrementare la potenza degli altoparlanti, l’Erbio per rendere più brillanti i colori dello schermo. Anche se costituiscono meno dell’1% del peso totale del telefono, questi elementi sono imprescindibili per il suo funzionamento. Le Terre Rare però non sono presenti solo negli smartphone, sono diventate anzi cruciali per la vita moderna e sono presenti dal settore medico a quello industriale e in una varietà di prodotti: lampadine, magneti, macchine ibride e elettriche, pannelli solari, fibre ottiche, pale eoliche, terapie mediche, raffinerie, centrali nucleari e anche ambiti del settore militare. Dalla loro scoperta sono passate da elemento di semplice curiosità per i chimici, ad essere oggi paragonate per importanza al ruolo che hanno ricoperto per l’umanità il carbone nell’800 e il petrolio nel ‘900. Per il primo esempio di uso “industriale” di una Terra Rara dobbiamo tornare indietro al 1880. Carl Auer von Welsbach, uno studente dell’Università di Heidelberg, in Germania, iniziò a lavorare al Didimio, all’epoca considerato un unico elemento, e scoprì che era in realtà una lega di due Terre Rare, che chiamò Neodimio e Praseodimio. Capì che le proprietà incandescenti di questi elementi potevano essere utili e costruì un rivestimento per lampade a Gas che permetteva di ottenere una luce particolarmente brillante. Furono prodotti 5 miliardi di esemplari di queste lampade fino al 1935, ma emerse il problema della troppa facilità nel prendere fuoco dei materiali di scarto post-produzione. Welsbach creò allora una lega di Terre Rare e ferro, costruendo così una “pietra focaia” che si accendesse solo quando colpita, che è stata utilizzata negli accendini e nei sistemi di accensione delle automobili. Più avanti, nel corso del 900, questi elementi hanno assunto importanza nel settore nucleare. Nel 1939 il chimico americano con maggior esperienza sulle Terre Rare, Frank Spedding, fu coinvolto nell’ambito del Progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica per risolvere un problema fondamentale. Quest’ultime costituivano infatti delle impurità nell’uranio che prevenivano la reazione nucleare assorbendo neutroni. Fu in questo contesto che gli scienziati lavorarono sul processo di separazione e rimozione delle Terre Rare dagli altri elementi. Negli anni ’50 l’Europio, trovato nelle miniere di Mountain Pass in California, inizialmente aperte proprio per estrarre uranio, iniziò ad essere usato per produrre i fosfori rossi presenti nelle TV a colori. Nel dopoguerra, sulla spinta del confronto USA – URSS nella guerra fredda, le applicazioni iniziarono a interessare anche l’ambito militare. Negli anni ’60 i ricercatori dell’esercito americano svilupparono magneti in cobalto e Samario, grazie al quale le proprietà magnetiche resistevano anche a temperature molto elevate, rendendo possibili radar più potenti. La Russia invece ha iniziato a utilizzare negli anni ’80 lo Scandio per rendere più resistente e leggero l’alluminio dei suoi caccia Mig-29. Anche i laser sono stati sviluppati grazie alle Terre Rare, in particolare il granato di ittrio e alluminio una volta drogato opportunamente con una percentuale controllata di impurità di altri elementi quali il Neodimio, l’Erbio e il Cerio viene utilizzato come mezzo attivo nei laser a stato solido. Avvicinandoci ai giorni nostri, l’uso delle Terre Rare si estende sempre più a settori tecnologicamente avanzati, al mondo dell’elettronica, del digitale e del Green. Le ricerche sulle batterie negli anni ’70 e ’80 portano allo sviluppo di batterie al Nickel, che usano Lantanio e Neodimio. Grazie a tali elementi queste batterie possono ricaricarsi molte volte contenendo una quantità notevole di energia rispetto al loro volume. Diventano popolari negli anni ’90 in dispositivi elettronici portatili, come video camere o lettori CD, fino ad essere utilizzate nel 2001 nella prima macchina ibrida: la Toyota Prius. L’industria dell’automobile utilizza queste sostanze già dagli anni ’80. La General Motors in quel periodo ha brevettato un magnete fatto di Neodimio, ferro e boro utilizzato per i finestrini elettrici, le chiusure delle portiere, il motore dei tergicristalli e il motorino di accensione. Lo stesso tipo di magnete è poi stato utilizzato nel decennio successivo per gli hard disk dei personal computer, mentre nello stesso decennio i laboratori della Bell sviluppavano degli amplificatori per i segnali che passano nei cavi in fibra ottica utilizzando l’Erbio. Come abbiamo visto, l’umanità utilizza le Terre Rare da decenni e nei campi più disparati. Oggi però siamo di fronte a un balzo quantitativo nella richiesta e nell’importanza di questi elementi. Il settore automobilistico può essere un esempio nell’aiutarci a capirne il motivo. Una vettura elettrica o ibrida ha ormai Terre Rare in quasi ogni suo componente. Solo nel motore elettrico sono presenti Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Terbio. Il risultato è che le automobili elettriche o ibride possono contenere tra i 9 kg e gli 11 kg di questi elementi, il doppio delle tradizionali autovetture a combustione. E le auto non sono le uniche tecnologie Green che richiedono grandi quantitativi di Terre Rare. In figura possiamo vedere l’elenco di elementi utilizzati in turbine eoliche e pannelli solari. Il dibattito sulla presenza di queste e altre sostanze nelle tecnologie verdi è importante perché quando si giudica l’impatto ambientale di una fonte di energia andrebbe calcolato l’intero processo produttivo. Ad esempio il canadese Bernard Tourillon, direttore di Uragold, un’azienda che produce materiali per l’industria solare, ha calcolato l’impatto ecologico dei pannelli fotovoltaici: la sola produzione di un pannello solare, tenuto conto in particolare del silicio che contiene, genera più di 70 kg di CO2. Con un numero di pannelli fotovoltaici che da qui in avanti aumenterà del 23% su base annua, significa che le istallazioni solari fotovoltaiche rigetteranno nell’atmosfera 2,7 miliardi di tonnellate di carbonio, l’equivalente dell’inquinamento generato in un anno da circa 600.000 automobili. In conclusione possiamo affermare che la transizione ecologica dei prossimi anni, per cui sono stati messi in moto ingenti capitali e sono previsti piani di ristrutturazione energetica, digitalizzazione, elettrificazione degli appartati produttivi, dovrà poggiare su questi preziosi elementi. Come vedremo nei prossimi articoli questo comporta molti interrogativi: come vengono estratte le Terre rare? Con quali conseguenze per l’ambiente e in che condizioni per i lavoratori coinvolti nella loro produzione? Quali potenze ne hanno il controllo sul mercato e quali dipendono da altre?

Le Terre Rare sono un gruppo di 17 elementi della tavola periodica. La loro iniziale scoperta deriva dalla gadolinite estratta da una miniera nel villaggio di Ytterby, in Svezia, verso la fine del XVIII secolo. L’aggettivo Rare venne assegnato poiché tali elementi non erano stati trovati da nessun’altra parte e si presumeva fossero scarsi. Come vedremo più nel dettaglio nei prossimi articoli, la loro presenza sulla crosta terrestre esiste anche fuori dalla Svezia in svariate località anche se mai in grandi concentrazioni e in condizioni che ne rendono difficile e onerosa (oltre che inquinante) l’estrazione. Quello che le rende rare, o meglio preziose per la società contemporanea, sono le loro inusuali proprietà magnetiche, ottiche e catalitiche, grazie alle quali questi elementi sono ormai presenti in moltissimi prodotti comuni nel mondo di oggi, in particolar modo nel settore tecnologico, digitale, e della cosiddetta economia Verde. Per capire l’importanza di queste sostanze, prendiamo un qualsiasi smartphone. Nell’elenco dei materiali necessari per la costruzione e il funzionamento di uno di questi dispositivi sono presenti la quasi totalità delle Terre Rare. Secondo la Chemical American Society in un Iphone ce ne sono addirittura 16 su 17. Ad esempio, per visualizzare i colori sul Display e proteggere il telefono dai raggi UV sono presenti tracce di Ittrio, Lantanio, Terbio, Praseodimio, Europio, Disprosio e Gadolino. Il Lantanio è utilizzato per ridurre la distorsione sulle lenti delle fotocamere, il Neodimio nei magneti per incrementare la potenza degli altoparlanti, l’Erbio per rendere più brillanti i colori dello schermo. Anche se costituiscono meno dell’1% del peso totale del telefono, questi elementi sono imprescindibili per il suo funzionamento. Le Terre Rare però non sono presenti solo negli smartphone, sono diventate anzi cruciali per la vita moderna e sono presenti dal settore medico a quello industriale e in una varietà di prodotti: lampadine, magneti, macchine ibride e elettriche, pannelli solari, fibre ottiche, pale eoliche, terapie mediche, raffinerie, centrali nucleari e anche ambiti del settore militare. Dalla loro scoperta sono passate da elemento di semplice curiosità per i chimici, ad essere oggi paragonate per importanza al ruolo che hanno ricoperto per l’umanità il carbone nell’800 e il petrolio nel ‘900. Per il primo esempio di uso “industriale” di una Terra Rara dobbiamo tornare indietro al 1880. Carl Auer von Welsbach, uno studente dell’Università di Heidelberg, in Germania, iniziò a lavorare al Didimio, all’epoca considerato un unico elemento, e scoprì che era in realtà una lega di due Terre Rare, che chiamò Neodimio e Praseodimio. Capì che le proprietà incandescenti di questi elementi potevano essere utili e costruì un rivestimento per lampade a Gas che permetteva di ottenere una luce particolarmente brillante. Furono prodotti 5 miliardi di esemplari di queste lampade fino al 1935, ma emerse il problema della troppa facilità nel prendere fuoco dei materiali di scarto post-produzione. Welsbach creò allora una lega di Terre Rare e ferro, costruendo così una “pietra focaia” che si accendesse solo quando colpita, che è stata utilizzata negli accendini e nei sistemi di accensione delle automobili. Più avanti, nel corso del 900, questi elementi hanno assunto importanza nel settore nucleare. Nel 1939 il chimico americano con maggior esperienza sulle Terre Rare, Frank Spedding, fu coinvolto nell’ambito del Progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica per risolvere un problema fondamentale. Quest’ultime costituivano infatti delle impurità nell’uranio che prevenivano la reazione nucleare assorbendo neutroni. Fu in questo contesto che gli scienziati lavorarono sul processo di separazione e rimozione delle Terre Rare dagli altri elementi. Negli anni ’50 l’Europio, trovato nelle miniere di Mountain Pass in California, inizialmente aperte proprio per estrarre uranio, iniziò ad essere usato per produrre i fosfori rossi presenti nelle TV a colori. Nel dopoguerra, sulla spinta del confronto USA – URSS nella guerra fredda, le applicazioni iniziarono a interessare anche l’ambito militare. Negli anni ’60 i ricercatori dell’esercito americano svilupparono magneti in cobalto e Samario, grazie al quale le proprietà magnetiche resistevano anche a temperature molto elevate, rendendo possibili radar più potenti. La Russia invece ha iniziato a utilizzare negli anni ’80 lo Scandio per rendere più resistente e leggero l’alluminio dei suoi caccia Mig-29. Anche i laser sono stati sviluppati grazie alle Terre Rare, in particolare il granato di ittrio e alluminio una volta drogato opportunamente con una percentuale controllata di impurità di altri elementi quali il Neodimio, l’Erbio e il Cerio viene utilizzato come mezzo attivo nei laser a stato solido. Avvicinandoci ai giorni nostri, l’uso delle Terre Rare si estende sempre più a settori tecnologicamente avanzati, al mondo dell’elettronica, del digitale e del Green. Le ricerche sulle batterie negli anni ’70 e ’80 portano allo sviluppo di batterie al Nickel, che usano Lantanio e Neodimio. Grazie a tali elementi queste batterie possono ricaricarsi molte volte contenendo una quantità notevole di energia rispetto al loro volume. Diventano popolari negli anni ’90 in dispositivi elettronici portatili, come video camere o lettori CD, fino ad essere utilizzate nel 2001 nella prima macchina ibrida: la Toyota Prius. L’industria dell’automobile utilizza queste sostanze già dagli anni ’80. La General Motors in quel periodo ha brevettato un magnete fatto di Neodimio, ferro e boro utilizzato per i finestrini elettrici, le chiusure delle portiere, il motore dei tergicristalli e il motorino di accensione. Lo stesso tipo di magnete è poi stato utilizzato nel decennio successivo per gli hard disk dei personal computer, mentre nello stesso decennio i laboratori della Bell sviluppavano degli amplificatori per i segnali che passano nei cavi in fibra ottica utilizzando l’Erbio. Come abbiamo visto, l’umanità utilizza le Terre Rare da decenni e nei campi più disparati. Oggi però siamo di fronte a un balzo quantitativo nella richiesta e nell’importanza di questi elementi. Il settore automobilistico può essere un esempio nell’aiutarci a capirne il motivo. Una vettura elettrica o ibrida ha ormai Terre Rare in quasi ogni suo componente. Solo nel motore elettrico sono presenti Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Terbio. Il risultato è che le automobili elettriche o ibride possono contenere tra i 9 kg e gli 11 kg di questi elementi, il doppio delle tradizionali autovetture a combustione. E le auto non sono le uniche tecnologie Green che richiedono grandi quantitativi di Terre Rare. In figura possiamo vedere l’elenco di elementi utilizzati in turbine eoliche e pannelli solari. Il dibattito sulla presenza di queste e altre sostanze nelle tecnologie verdi è importante perché quando si giudica l’impatto ambientale di una fonte di energia andrebbe calcolato l’intero processo produttivo. Ad esempio il canadese Bernard Tourillon, direttore di Uragold, un’azienda che produce materiali per l’industria solare, ha calcolato l’impatto ecologico dei pannelli fotovoltaici: la sola produzione di un pannello solare, tenuto conto in particolare del silicio che contiene, genera più di 70 kg di CO2. Con un numero di pannelli fotovoltaici che da qui in avanti aumenterà del 23% su base annua, significa che le istallazioni solari fotovoltaiche rigetteranno nell’atmosfera 2,7 miliardi di tonnellate di carbonio, l’equivalente dell’inquinamento generato in un anno da circa 600.000 automobili. In conclusione possiamo affermare che la transizione ecologica dei prossimi anni, per cui sono stati messi in moto ingenti capitali e sono previsti piani di ristrutturazione energetica, digitalizzazione, elettrificazione degli appartati produttivi, dovrà poggiare su questi preziosi elementi. Come vedremo nei prossimi articoli questo comporta molti interrogativi: come vengono estratte le Terre rare? Con quali conseguenze per l’ambiente e in che condizioni per i lavoratori coinvolti nella loro produzione? Quali potenze ne hanno il controllo sul mercato e quali dipendono da altre?

I DILEMMI DELLE OIL COMPANY E DEI PETRO-STATI

Il report di maggio della International Energy Agency (IEA) “Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector” ha sorpreso analisti, economisti e investitori. Secondo IEA, per centrare l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, si dovrebbero fermare sin da ora tutti gli investimenti in nuovi giacimenti di greggio e gas e lasciare semplicemente che vadano ad esaurimento quelli esistenti. L’uscita della IEA ha colpito per molti aspetti. In primo luogo, per il ruolo storico della IEA che nasce, a valle dello shock petrolifero del 1973, come espressione OCSE con il mandato di evitare carenze di greggio. Al punto che ancora oggi è proprio IEA che coordina le scorte strategiche di petrolio. In secondo luogo, perché una settimana dopo il report sopra citato, la stessa IEA ha invitato il cartello OPEC+ ad aumentare la produzione per evitare un problema di offerta di greggio nel momento di rapida ripresa delle attività in Occidente dopo la crisi pandemica. Infine, ragionando nel merito dei contenuti del report, esso smentisce anni di proiezioni, in cui si mostrava la necessità vitale di continuare a investire in oil & gas anche negli scenari più “hard” di politiche di decarbonizzazione che andassero nella direzione degli accordi di Parigi. Il report IEA si inserisce nella complicata fase della ristrutturazione dell’intero settore energetico mondiale che avviene in stretta correlazione con i mutamenti di molti settori industriali (quello automobilistico in primis) e vede protagonisti Stati, multinazionali, organismi sovranazionali, gruppi finanziari che spingono ciascuno in direzioni diverse cercando di imporre dosaggi e tempi adeguati ai propri interessi specifici. Il risultato è una lotta furibonda combattuta a colpi di investimenti, ideologie, proclami, taglio dei costi e dei posti di lavoro. Le oil company occidentali si trovano nella posizione più scomoda, pressati dalle scelte strategiche di USA e soprattutto UE per un mutamento green del mix energetico che alimenta gruppi di opinione sempre più pressanti. I recenti casi che hanno coinvolto Shell ed Exxon, due delle ex sette sorelle, sono paradigmatici.

I casi Exxon e Shell

Il 26 maggio di quest’anno la corte distrettuale dell’Aia ha ordinato a Royal Dutch Shell di tagliare le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai valori del 2019 entro il 2030. La corte ha dato ragione all’organizzazione Friend of Earth e ad altri 6 gruppi ecologisti che avevano accusato Shell di non allinearsi agli obblighi degli accordi di Parigi. La potenziale dirompenza della sentenza è data dal fatto che nel computo delle emissioni di Shell ci sono anche quelle degli utilizzatori finali. In pratica la corte dell’Aia ha condannato Shell a tagliare la sua produzione di idrocarburi del 45% entro il 2030. Lo stesso 26 maggio, un piccolo hedge fund “Engine No 1” ha ottenuto 2 (poi diventati 3) membri nel consiglio di amministrazione di Exxon composto da un totale di 12 membri. Engine No 1 si pone l’obiettivo di modificare la struttura degli investimenti di Exxon per accelerarne il disimpegno dalle fonti fossili e contestualmente spingere a un impegno sempre più importante nelle energie rinnovabili. Quindi le grandi oil company occidentali sono spinte con sempre maggior vigore (ora in alcuni casi con sentenze di legge) nella direzione delineata dalle politiche energetiche di lungo respiro inquadrate nei Green Deal europeo e americano.

Un problema di dosaggi

Il problema che devono affrontare è quello del dosaggio di tempi e mezzi per andare in quella direzione. Quali risorse destinare ancora al tradizionale e tuttora remunerativo settore petrolifero? Quali a quello del gas che dovrebbe permettere una transizione più pulita verso la neutralità carbonica? Quali verso le rinnovabili e verso quali rinnovabili? E tutto ciò con quali tempi? Da queste scelte potrebbe dipendere la stessa sopravvivenza di aziende che hanno fatto la storia del capitalismo mondiale. Tutto ciò è complicato dall’effetto che la pandemia ha avuto sui conti di queste aziende. La perdita di bilancio aggregata del 2020 delle 5 grandi (Exxon, Chevron, BP, Shell e Total) è stata pari a 76 miliardi di dollari. Il loro calo di produzione aggregato è stato di 900.000 barili al giorno (bpd) (Oil & Gas Journal, 8 febbraio 2021). Un aspetto essenziale della questione è che le oil company occidentali hanno l’obiettivo di mantenere alti dividendi per remunerare comunque i propri azionisti e che tra essi ci sono importanti fondi pensione. La stabilità finanziaria di queste società è dunque un elemento essenziale per il mantenimento del welfare privato in occidente. Anche su questo aspetto gioca la difesa dei grandi gruppi che premono perché non vengano eliminati gli incentivi fiscali per le fonti fossili o i finanziamenti per progetti strategici basati su fonti fossili. Negli USA l’amministrazione Biden ha proposto infatti di eliminare gli incentivi fiscali per le fonti fossili (circa 35 miliardi di dollari all’anno) (Oil Price 2/6/2021), mentre in UE la Commissione propone di cancellare gli aiuti per progetti transfrontalieri infrastrutturali di fonti idrocarburiche; proposta che escluderebbe i grandi gasdotti da ogni finanziamento UE (Pipeline & Gas Journal 1/6/2021).

La difesa

La linea di difesa delle oil company è molto articolata. Innanzi tutto, mostrano con i fatti che effettivamente stanno modificando la loro struttura produttiva a favore delle fonti rinnovabili. Gli annunci di nuovi progetti o acquisizioni nel campo delle rinnovabili si susseguono: BP ha acquistato 9 GW di capacità elettrica da solare in USA da 7XEnergy (Power Technology 2/6/2021); in Spagna, Total e Repsol investono in campi fotovoltaici (Reuters 18/6/2021); ecc. Un altro aspetto interessante della difesa delle oil company occidentali è che solo alti utili ricavati dal settore oil & gas permetteranno di avere maggiori risorse per la transizione ecologica come dichiarato recentemente dal CEO di Repsol Jesu Imaz e, in una dichiarazione simile, dal CEO di BP Bernard Looney (Reuters 12/7/2021). Gli elevati utili ottenuti dalle oil company negli ultimi mesi di alti prezzi di petrolio e gas (oltre che dalla campagna di taglio dei costi compresi quelli del lavoro) dovrebbe alimentare investimenti nei settori delle rinnovabili e, solo in parte, nei settori tradizionali dell’upstream. Le compagnie USA, non solo le Major, ma anche i piccoli produttori indipendenti, ne fanno anche una questione di indipendenza energetica e di politica estera. Durante l’ultimo anno la produzione USA è calata di 1,7 bpd per gran parte sostituita da importazioni di petrolio russo. Abbandonare gli incentivi fiscali per la ricerca di nuovi giacimenti consegnerebbe gli USA a una nuova dipendenza energetica da stati potenzialmente ostili. Questa è la posizione espressa da Kathleen Sgamma, presidente della Western Energy Alliance. I petro-stati I dilemmi dei grandi Stati produttori di petrolio come quelli del golfo Persico o la Russia sono di natura diversa. Sono paesi ancora altamente dipendenti dalla produzione di idrocarburi e dunque dall’andamento della domanda e del corso dei prezzi. Il crollo dei prezzi del petrolio del 2020 che ha pesato negativamente sui bilanci delle oil company occidentali, ha colpito allo stesso modo le compagnie statali come la saudita Aramco o la russa Rosneft e di riflesso i bilanci statali. Per i paesi del Golfo la produzione di petrolio e gas conta per il 20% del PIL e per il 50% delle entrate fiscali. Il drammatico calo dei prezzi del 2020 ha ridotto gli utili delle compagnie petrolifere al punto da dover emettere bond per rastrellare sul mercato i miliardi necessari a mantenere i dividendi pianificati. Aramco ha emesso prestiti per 5 miliardi di dollari per garantire i 75 miliardi di dividendi previsti; Qatar Petroleum ha pianificato titoli per 10 miliardi di dollari e così via. Il compromesso sociale delle petro-monarchie del Golfo (lavoro, istruzione, salute in cambio di pace sociale) limita la possibilità di tagliare le spese o imporre tasse. Ad esempio, l’Arabia Saudita nel 2020 ha triplicato l’IVA portandola al 15% per via della pandemia e dei bassi prezzi del petrolio. Nonostante questo, il deficit statale saudita si è attestato al 12%. Tuttavia, nell’aprile 2021 Bin Salman ha dichiarato che riporterà l’IVA ai livelli pre-pandemici e ha escluso l’introduzione di imposte sul reddito delle persone fisiche (Reuters 21/6/2021). Un calo della domanda di petrolio come quello prefigurato dal report IEA (-75% rispetto al livello attuale nel 2050) sarebbe drammatico per i paesi del Golfo (e anche per molti altri) e determinerebbe nei prossimi anni un’instabilità sociale e politica in un’area già ricca di tensioni. La reazione ideologica per i paesi produttori passa dunque per altri argomenti.

Il report OPEC

L’ultimo report OPEC è esemplificativo. Innanzi tutto, richiama il fatto che l’Agenda ONU 2030, concepita per non lasciare nessuno indietro, imperniata sui cosiddetti SDG (Sustainability Development Goals), non parla solo di azioni per il clima. L’obiettivo numero uno SDG-1 è l’eliminazione della povertà; l’SDG-3 punta a raggiungere salute e benessere per tutti; SDG-4 qualità di vita ed educazione; SDG-7 energia conveniente e pulita per tutti; SDG-8 lavoro dignitoso e crescita; soltanto SDG-13 richiede azioni per il clima. Quindi, prosegue il report OPEC, per mantenere gli obiettivi complessivi dell’Agenda, i combustibili fossili saranno necessari, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, magari aggiungendo tecnologie per renderli più puliti (per esempio la tecnologia Carbon Capture CCUS). OPEC evidenzia poi due aspetti interessanti: il primo è quello delle emissioni cumulate di CO2 legate alla produzione di energia. Se si misurano infatti le emissioni cumulate dall’inizio dell’era industriale ad oggi, i maggiori colpevoli della situazione attuale risultano ancora di gran lunga Europa e Stati Uniti. Sulla base di questa classifica la Cina, e a maggior ragione gli altri paesi, avrebbero un credito di emissioni di CO2 da poter spendere. Il secondo è quello delle emissioni di CO2 basate non soltanto sulle produzioni interne, ma anche su quelle importate (cioè le emissioni per beni e servizi importati). Anche in questo caso, i virtuosi paesi occidentali, che si vantano di aver ridotto le emissioni, in realtà hanno semplicemente spostato all’estero (prevalentemente in Asia) attività con forte impatto sulla produzione di CO2. Anche questo darebbe ai paesi asiatici un credito sulle loro potenziali emissioni di CO2. OPEC sembra cercare l’alleanza dei paesi asiatici per rallentare il futuro declino dei consumi di petrolio e gas. La ristrutturazione green prepara scossoni a tutti i livelli: economico, sociale, politico e nei rapporti di potenza.