SOMMARIO

| Titolo | pag. |

| La difesa dei lavoratori nella crisi: contratti e CIG al 90% | 1 |

| La via verde dei combustibili fossili | 2-3 |

| Un anno importante per l’ingegneria spaziale | 4-5 |

| Riduzione di orario a parità di salario: utopia o prospettiva reale? | 6 |

| Più ombre che luci nello smart working | 7-8 |

La difesa dei lavoratori nella crisi: contratti e cig al 90%

Dal dopoguerra si sono susseguite quattro grandi crisi: “petrolifera” del 1974, “internet” del 2000, “subprime” del 2008 e “covid-19” quella attuale. Alcuni sostengono che questa crisi sia diversa perché l’origine è un fattore esterno (il virus) che ha avuto un rapidissimo e violento impatto sul mondo. A ben vedere, invece, la crisi pandemica non ha creato ma ha inasprito e aggravato ineguaglianze, inefficienze e contraddizioni dell’attuale modo di produzione capitalistico. Un primo punto su cui riflettere: le crisi sono una costante della nostra società, ovvero si ripresentano periodicamente mostrando tratti comuni anche se innescate da fattori diversi e con svolgimenti specifici e differenti. Negli anni novanta si era fatta strada l’idea illusoria, risultata chiaramente errata, che non ci sarebbero più state le crisi perché l’economia era diventata NEW e bastava lasciar agire il mercato per autoregolarsi. Le tre grandi crisi del XXI secolo hanno fatto carta straccia di quelle teorie. L’intervento dello Stato, già avviato nel 2008, oggi è stato invocato massicciamente per prevenire e contenere i potenziali effetti distruttivi.

La spartizione della “grande torta”

Le risorse previste e in parte già stanziate dai governi dei principali paesi industrializzati sono state definite in tempi rapidi nonostante siano di dimensioni colossali. Produrranno debiti pubblici monster che condizioneranno gli anni a venire. L’Italia beneficerà di oltre 300 miliardi di Euro dall’ Unione Europea se sommiamo i 209 miliardi dl Recovery Fund, i 27 miliardi del Sure, i 36 miliardi del MES (per ora non ancora richiesto) e i fondi tradizionali del Bilancio Europeo. “Il totale vale il 20% del PIL del 2020. Per dare un’idea, il Piano Marshall fra il 1948 e il 1952 valse nel complesso l’11,5% del PIL italiano dell’epoca e cambiò il paese”. (Corriere della sera 6/9/20). Si tratta di una cifra enorme che scatena la competizione tra lobby, partiti, amministratori locali e associazioni di categoria per accaparrarsi la “fetta di torta” più grande. Il Recovery Fund richiede un Recovery Plan. Su questo è incentrata la disputa e le polemiche: quanto indirizzare ai sussidi, alla spesa assistenziale e quanto all’investimento, il cosiddetto debito “buono”. Ad oggi quando si parla di investimenti, non è ancora chiaro quali interventi siano reputati prioritari, quali i settori considerati strategici e quindi quali progetti delle centinaia già presentati verranno portati avanti. Ognuno ha la sua ricetta. Proprio per questo, in un momento in cui “grandi riforme” sono in gestazione è fondamentale avere chiaro quali sono i nostri interessi da difendere come salariati e su quali punti concentrare l’attenzione.

È difficile fare previsioni sull’impatto economico della pandemia. A Marzo ed Aprile i toni erano catastrofici. Dopo l’estate sembra che la ripresa sia migliore delle aspettative. I più ottimisti ipotizzano una ripresa a “V” per il 2021, Draghi (ex governatore della BCE) ha coniato una nuova formula: la ripresa a “radice quadrata” dove i nuovi livelli di ricchezza saranno “leggermente inferiori a prima, e in seguito resteranno piatti per molto tempo”. Non mancano i pessimisti, infatti un report Ambrosetti stima un calo del PIL italiano del 10,8% e su una platea di 112 mila imprese rileva per un 17% il rischio fallimento. L’impatto è di certo molto differenziato per settori. La pandemia ha aggiunto incognite e problemi, ma molte ristrutturazioni erano preesistenti, sono state semplicemente in stand by durante i mesi di lockdown. Ora la battaglia per gli investimenti nella digitalizzazione, nelle telecomunicazioni, nell’auto elettrica e nella transizione green, torna a minacciare ricadute occupazionali. Riteniamo che anziché seguire e tifare questa o quella cordata nell’indirizzare gli investimenti conviene concentrare le energie nella difesa degli interessi diretti dei lavoratori.

Contratti collettivi nazionali

Secondo l’ultimo rapporto del CNEL, il 61,6% dei contratti collettivi nazionali di lavoro è scaduto alla data del 30 giugno 2020, “mai in passato si era registrato un dato simile”. Dieci milioni di lavoratori privati che salgono a più di 13 se si aggiungono i dipendenti pubblici.

La posizione di Confindustria è chiara: aumenti contrattuali nazionali a zero e contrattazione aziendale per elevare la produttività. Vecchissima storia, rivestita di nuovo, con l’obiettivo di identificare gli interessi dei lavoratori con quelli dell’azienda. Il primo fattore a determinare la produttività è il capitale per addetto investito. Inoltre, come è noto, la contrattazione aziendale riguarda una minoranza di imprese. È chiaro quindi che la posizione di Confindustria tenta di dividere e quindi indebolire la forza rivendicativa dei lavoratori. A proposito di bassa produttività, a smentire gli industriali ci ha pensato il Governatore di Bankitalia che ha criticato il mondo dell’impresa sottolineandone i limiti della piccola dimensione media e soprattutto “con l’avvento della globalizzazione le aziende hanno chiesto un costo del lavoro più basso invece che investire in nuove tecnologie”. (Repubblica 5/9/20). Appunto, lo dicono loro stessi, la soluzione per recuperare competitività non può essere basata sui bassi salari. (Sull’orario di lavoro rimandiamo ad articolo a pagina 6). Inoltre proprio le incognite della crisi e del dopo crisi indicano la necessità di rafforzare la contrattazione nazionale come strumento unificante e che può garantire una effettiva tutela.

Cassa integrazione

Occorre poi prepararsi per tempo ad un periodo di forti ristrutturazioni. Abbiamo visto i limiti e le lacune emerse nell’erogazione della Cassa integrazione (CIG). Sottolineiamo che la CIG formalmente dovrebbe coprire l’80% della retribuzione ma di fatto, per i tetti previsti, eroga un importo netto attorno al 65%, e scende anche attorno 50% per gli stipendi medio alti.

Vista la massa dei finanziamenti in arrivo, riteniamo che investire sulla tutela dei lavoratori e sulla formazione e riqualificazione non sia debito “cattivo”. È indispensabile una lotta che sostenga la necessità di allargare la CIG a tutti i lavoratori dipendenti per tutti i settori e che copra almeno il 90% dello stipendio effettivo.

Su questi argomenti sono in corso discussioni anche in altri paesi europei a partire da Germania, Francia e Spagna, purtroppo senza una prospettiva e una visione comune. Il ritardo di un sindacato europeo si fa sentire.

Questa situazione di emergenza simultanea, con problematiche simili, richiederebbe di porsi obiettivi e rivendicazioni semplici e universali, con parole d’0rdine unificanti per tutti i lavoratori. Impostare una lotta comune su obiettivi comuni. Come Coordinamento lavoriamo in questa direzione.

CARBON CAPTURE, La via verde dei combustibili fossili

Secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) le azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 sarebbero il 138% più costose senza l’implementazione su grande scala delle tecnologie Carbon Capture Use and Storage (CCUS). Inoltre, sempre secondo l’IPCC, senza queste tecnologie sarebbe impossibile raggiungere il target di limitare l’aumento di temperatura da qui al 2100 al di sotto di 2 °C rispetto all’era preindustriale, che è l’obiettivo della conferenza di Parigi.

Nella disputa apparentemente solo ideologica sulle cause antropiche del cambiamento climatico, ogni affermazione deve essere attentamente soppesata perché non è mai neutrale ma riflette la lotta tecnologica tra grandi gruppi così come la competizione economica e politica tra Stati.

Tuttavia è certo il fatto che, attualmente, il 75% dell’energia primaria consumata nel mondo è di origine fossile (IEA outlook 2019) e che dunque la totale scomparsa dalla scena energetica mondiale dei combustibili fossili è impossibile per i prossimi decenni.

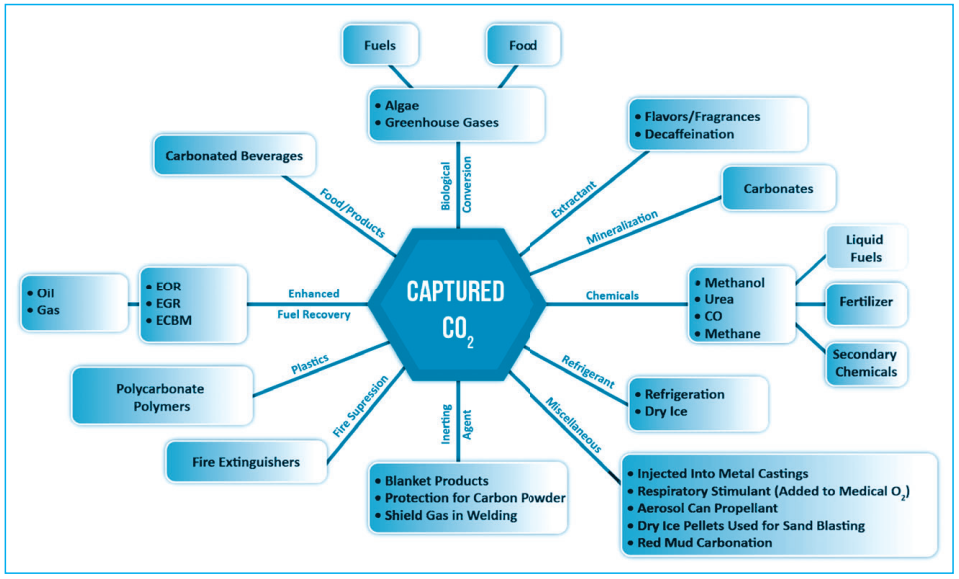

In questo scenario si collocano le tecnologie CCUS. In pratica si tratta di catturare la CO2 prodotta nei diversi processi civili e industriali evitando di disperderla nell’atmosfera e quindi immagazzinandola o usandola per altri processi industriali.

La produzione di CO2, pari a circa 33 miliardi di tonnellate annue, vede tra i grandi protagonisti (dati del 2017) il settore dei trasporti con circa 8 miliardi di tonnellate annue; il settore industriale – soprattutto la produzione di cemento, acciaio e petrolchimico – con 6 miliardi di tonnellate; infine la produzione di energia elettrica (power) con 13 miliardi di tonnellate. I tre settori sommati contano per più dell’80% dell’emissione di CO2.

Il target di riduzione delle emissioni di CO2 per la limitazione a 2 °C dell’aumento di temperatura, target lanciato dall’IPCC e ripreso dall’IEA (International Energy Association) prevede, nel suo sviluppo, un abbassamento entro il 2030 a meno di 30 miliardi di tonnellate annue.

Pensare di ridurre di più del 10% le emissioni di CO2 nell’arco di una decade con una domanda di energia in continua crescita è impensabile senza l’adozione di tecnologie CCUS.

Tuttavia, l’implementazione di tali tecnologie è molto indietro. Basti pensare che l’obiettivo fissato dalla IEA per il solo settore power è, al 2030, di 350 milioni di tonnellate di CO2 annue e che tuttavia, alla fine del 2018 erano operativi solo due impianti di cattura per un totale di 2,4 milioni di tonnellate.

Alcune tecnologie CCUS sono già vecchie di 40 anni, ma sono molto costose e, al momento, commercialmente poco appetibili. Solo specifiche politiche statali di detassazioni o di sovvenzioni potrebbero permettere la nascita di un mercato autonomo.

È su questo punto che le Oil & Gas Company, ma anche i grandi produttori di carbone, iniziano a spingere. Perché, è vero che molte grandi società petrolifere hanno iniziato a diversificare il loro business facendo acquisizioni nel campo delle rinnovabili e delle batterie (vedi bollettino Giugno 2019), tuttavia il loro core business rimane nelle attività di esplorazione, produzione e raffinazione di idrocarburi. Quindi riuscire a rendere ecologicamente e socialmente accettabile l’idea di continuare a bruciare benzina, gas e carbone permetterebbe loro di mantenere la loro posizione dominante sul mercato mondiale dell’energia. Ecco perché vengono fatte sempre più pressioni per ottenere incentivi e detassazioni analogamente a quanto avvenuto per il mercato solare ed eolico, che senza aiuti non avrebbe potuto decollare.

Qualcosa in effetti si muove. Gli USA hanno introdotto, a fine 2018, forti stimoli agli investimenti nel CCUS attraverso il credito d’imposta 45Q. Questo garantisce risparmi sulle tasse di 50 dollari per ogni tonnellata di CO2 catturata e permanentemente immagazzinata e 35 dollari per ogni tonnellata di CO2 catturata e usata per altri scopi industriali. Come vedremo più avanti, i valori del credito di imposta garantito dalla legge 45Q sono in linea coi costi attuali di cattura della CO2.

Secondo un report di Boston Consulting Group (BCG) gli USA rappresentano un mercato naturale per uno sviluppo commerciale delle tecnologie CCUS grazie alla concomitanza di una grande concentrazione di impianti di trattamento del gas, in cui uno dei prodotti di scarto è la CO2 in grandi volumi, la presenza di una estesa rete di pipeline e una grande produzione petrolifera in cui usare la CO2 per aumentare il rendimento dei pozzi stessi, tramite la tecnologia Enanched Oil Recovery (EOR).

Ma anche in Europa l’irrigidimento recente del sistema Emissions Trading Scheme (ETS), che permette alle società di vendere e comprare diritti di emissione di CO2, ha aumentato il costo delle emissioni stesse del 400% rendendo così in teoria economicamente più sostenibili le applicazioni delle tecnologie CCUS invece dell’acquisto dei diritti di emissione di CO2.

Inoltre, recentemente anche la Cina ha annunciato l’adozione del proprio sistema ETS.

Nel campo delle tecnologie CCUS è stata spesso evidenziata la lettera S, storage, immagazzinamento. Il processo consiste nel comprimere la CO2 catturata e immagazzinarla in condizioni sostanzialmente liquide a grandi profondità in specifiche formazioni geologiche che in alcuni casi possono essere anche vecchi giacimenti idrocarburici esauriti. Queste “bare geologiche” devono quindi esser costantemente monitorate per controllare ed evitare che la CO2 fluisca di nuovo in atmosfera. Per questo, ciascun progetto di immagazzinamento di CO2 necessita di sofisticate modellazioni del sito geologico e di analisi predittive che anticipino gli spostamenti sotterranei dei depositi di CO2.

Non solo, il modello fisico-geologico deve predire anche possibili interferenze con faglie esistenti e quindi la possibilità di generare terremoti.

L’idea di grandi concentrazioni di CO2 in caverne sotterranee e il rischio di terremoti, rende ostile, soprattutto in Europa, l’opinione pubblica sempre più sensibile ai richiami, giusti in molti casi, ma ideologici e interessati in altri, della sostenibilità ambientale.

Anche per questo motivo l’attenzione si sposta gradualmente verso l’uso della CO2 al punto che la World Coal Association (Associazione Mondiale dei Produttori di Carbone) spinge a dichiararla una risorsa, una commodity come le altre. Attualmente l’uso principale che si fa della CO2 è nel settore petrolifero dove, con la tecnologia EOR, l’iniezione di CO2 in pressione nei giacimenti ne aumenta il rendimento e la vita utile.

Ma ci sono studi che puntano a sfruttare la CO2 in diversi ambiti. Se ne studia ad esempio l’uso per il processo di indurimento del calcestruzzo in sostituzione dell’acqua. A tal proposito la compagnia petrolifera spagnola Repsol ha acquisito il controllo della società Solidia, all’avanguardia in queste tecnologie.

La CO2 può essere usata per la produzione di bioplastiche o, addirittura, essere la base per la produzione di biocarburanti tramite il nutrimento di alghe che durante il loro processo vitale assorbono CO2.

La parte più complicata e costosa dell’intero processo CCUS rimane comunque proprio la cattura della CO2.

Con le tecnologie più comuni di cattura, basate su composti amminici capaci di assorbire selettivamente la CO2 miscelata con altri composti in flussi gassosi, il costo di cattura passa da 30 dollari per tonnellata di CO2 (per flussi gassosi in cui la CO2 è fortemente concentrata come negli impianti di produzione ammoniaca e metanolo) a più di 100 dollari negli impianti di produzione energia elettrica in cui i fumi di combustione sono una miscela di CO2, vapore acqueo e azoto.

In tutto il mondo si studiano tecnologie più efficienti e meno costose per rendere il processo di cattura economicamente più conveniente.

ENI in collaborazione col MIT sta sviluppando una tecnologia basata su liquidi ionici che promette di essere più efficiente delle ammine. Baker Huges, la vecchia divisione Oil & Gas di General Electric, propone una tecnologia brevettata nel 2006 e basata su una soluzione a base ammoniaca.

La partita economica che si prefigura ha dimensioni variabili, anche parecchio, a seconda delle fonti e degli scenari.

Secondo l’IEA l’investimento in tecnologie CCUS nel solo settore power dovrebbe essere di almeno 30 miliardi di dollari all’anno da qui al 2040, anche se la media è generata da un incremento maggiore nella seconda decade. Questi investimenti porterebbero a 1900 TWh/anno (circa il 5% del totale) di energia elettrica prodotta senza emissione di gas serra a partire da fonti fossili. La necessità dell’uso delle tecnologie CCUS nel power è paradossalmente accresciuta dal sempre maggior successo della produzione di elettricità da solare ed eolico perché la loro grande variabilità necessita di impianti di produzione tradizionali, più stabili, che bilancino le oscillazioni che si generano sulla rete elettrica.

Secondo il già citato BCG invece gli investimenti saranno maggiormente concentrati nei settori industriali con alta densità di emissione di CO2 per i quali l’estrazione è tecnicamente ed economicamente più semplice già ora e per i quali la legislazione e la fiscalità favorevole renderanno da subito commercialmente appetibili gli investimenti in CCUS. Ma BCG prevede investimenti molto più limitati, circa 90 miliardi di dollari per la decade fino al 2030 per tutti i settori.

La grande ristrutturazione industriale “verde” investe i più svariati settori ed è oggetto di una lotta furibonda tra gruppi e Stati per imporre le proprie politiche e le proprie tecnologie. L’esempio della riconversione delle grandi acciaierie a ciclo integrale ne è un classico esempio.

La produzione di acciaio contribuisce per il 5% alle emissioni totali di CO2 (IEA Transforming Industry CCUS 2019). Le tecnologie che si contendono la possibilità di eliminare le emissioni di CO2 dalla produzione di acciaio sono due. Una è la CCUS, l’altra è la produzione di acciaio tramite idrogeno.

La CCUS si adatta alla tecnologia attuale degli altoforni in cui il coke brucia in carenza di ossigeno generando CO che si combina con il minerale di ferro, essenzialmente Fe2O3, generando una miscela fusa di ferro e carbonio, la ghisa, e fumi contenenti CO2. Questa viene quindi assorbita con le tecnologie di cattura attuali o in sviluppo. Nella produzione ad idrogeno, nell’altoforno l’idrogeno sostituisce il coke. Quindi il prodotto della reazione è ferro grezzo e vapore acqueo.

Al momento esiste un solo sito che usa la CCUS per la produzione di acciaio. E’ l’impianto Al Reyadah ad Abu Dhabi in esercizio dal 2016 che cattura 800.000 tonnellate di Co2 all’anno usato poi per l’iniezione nei pozzi di greggio per aumentarne il rendimento.

La seconda tecnologia, denominata Hybrit, non è ancora in produzione commerciale, ma il primo impianto in Svezia sta per essere completato e pronto per entrare in funzione.

Il confronto riguarda in qualche modo da vicino anche l’Italia in vista della possibile riconversione green dell’ex Ilva di Taranto.

È quindi in corso una lotta per imporre la propria tecnologia in cui i grandi produttori di carbone e idrocarburi appartengono allo schieramento della CCUS e non a caso il primo impianto che sfrutta questa tecnologia è stato voluto ad Abu Dhabi; mentre l’altro campo vede schierati soprattutto i grandi gruppi elettrici visto anche che la produzione di idrogeno per essere green deve usare idrogeno ottenuto da elettrolisi quindi da energia elettrica.

Protagonisti assoluti di questa lotta sono i tecnici, gli ingegneri e gli scienziati che studiano e sviluppano tecnologie sempre più sofisticate per dare risposte ai fondamentali problemi della produzione di energia e di beni necessari allo sviluppo della specie. Ma allo stesso tempo sono essi stessi le prime vittime delle epocali ristrutturazioni di interi settori industriali a livello mondiale che, come sempre accade, vedranno riorganizzazioni, fallimenti, licenziamenti.

È tempo di avere una visione complessiva della realtà per non farsi afferrare da ideologie aziendaliste o, peggio, nazionaliste che sempre più vengono disseminate.

Solo una forte coalizione di tutti gli strati di lavoratori, a partire da noi tecnici produttori, può permettere di affrontare questi problemi in modo cosciente.

Un anno importante per l’ingegneria spaziale

L’ingegneria che permette la corsa alla conquista dello spazio rappresenta uno di quei settori dove la tecnologia è impiegata al più alto livello e quindi richiede ai grandi gruppi economici e ai grandi Stati di misurarsi in sfide impegnative. Il 2020 ha visto nuovi contendenti nella competizione.

Sono passati solo poco più di sessant’anni da quando la nostra specie ha iniziato a esplorare il cosmo. Tra le numerose missioni spaziali alcune hanno segnato la storia.

Nel 1957 la scienza e l’ingegneria permettevano ai due satelliti artificiali russi Sputnik 1 e Sputnik 2 di raggiungere per la prima volta l’orbita terrestre. Eravamo in piena Guerra Fredda e queste missioni furono uno shock per gli USA tanto che iniziarono ad accelerare gli investimenti nel settore.

Il primo essere vivente a raggiungere l’orbita fu la cagnolina Kudrjavka (“Laika” era il nome della razza) il 3 novembre di quell’anno, ma morì di asfissia a bordo dello Sputnik 2 poche ore dopo il decollo, probabilmente a causa di un guasto all’impianto di aerazione.

L’uomo nello spazio

Ma è nell’aprile del 1961 che l’essere umano compie qualcosa di straordinario, il primo volo orbitale: il russo Jurij Alekseevič Gagarin sul lanciatore Vostok 1 passa alla storia per aver effettuato, in meno di due ore, un giro completo intorno al pianeta.

Con le missioni Apollo gli Stati Uniti conquistano la superiorità spaziale. Nel luglio del 1969, l’Apollo 11 portò gli statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare (Michael Collins non scese mai dal modulo di comando). Da allora ci sono state decine e decine di missioni: la maggior parte ad opera delle prime due potenze capitalistiche mondiali, Stati Uniti e URSS (poi Russia), ma non solo da loro. Le attività spaziali sono diventate un attributo indispensabile della forza militare. Oggi sono sei le potenze in grado di investire oltre un miliardo di dollari nelle spese per lo spazio, non a caso quelle che hanno raggiunto la piena autonomia di lancio: USA, Russia, Europa, Cina, Giappone e India. Ma il multipolarismo spaziale annuncia nuovi contendenti.

Elon MUsk e Space X

Nel 2003 avviene un incidente che accelera il corso della storia. Lo Space Shuttle Columbia si disintegra durante l’atterraggio, provocando la morte dei sette uomini dell’equipaggio. L’allora presidente George W. Bush, sulla scia delle raccomandazioni della commissione di inchiesta, sollecitò la NASA a un cambio di rotta: venne sostanzialmente chiesto di investire in tecnologia, cominciando a studiare i viaggi extraorbitali per tornare prima sulla Luna e poi portare l’uomo su Marte, nonché ragionare sull’apertura verso esplorazioni commerciali.

Un anno prima il trentenne estroso imprenditore sudafricano Elon Musk (patron di Tesla) vendette la “sua” PayPal a Ebay per 1,5 miliardi di dollari, e poté così investire nel suo sogno creando la società aerospaziale Space X con l’obiettivo di portare alla colonizzazione di Marte abbassando i consueti costi dell’industria spaziale. Fu così che, grazie a enormi investimenti in ingegneria, ricerca e sviluppo, la Space X di Elon Musk diviene la prima azienda privata (seppur con tutto il supporto necessario di mezzi e capitali di Stato della NASA) a portare l’uomo nello spazio: era il 30 maggio di quest’anno, e la Crew Dragon con a bordo Robert “Bob” Behnken e Doug Hurley viaggiava in direzione della Stazione Spaziale Internazionale.

L’evento è stato di portata storica, con una copertura mediatica mondiale.

Il progetto Starship

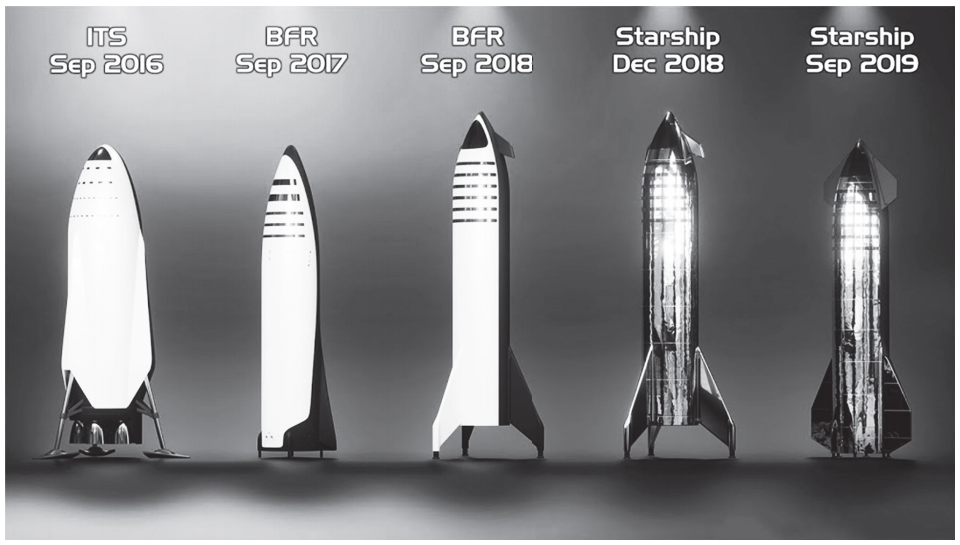

Elon Musk, figlio di un facoltoso ingegnere e pilota, laureato in economia e in fisica, all’inizio del 2017 accettava dei finanziamenti privati per lavorare a una missione che avrebbe dovuto trasportare due turisti sull’orbita lunare. L’anno seguente però abbandonò il progetto, perché decise di concentrare tutti gli investimenti e gli sforzi nello Starship, un veicolo spaziale riutilizzabile che, nelle intenzioni, porterà passeggeri e attrezzature su Marte per la costruzione di una colonia autosufficiente. Secondo Musk la colonizzazione di Marte era ben più importante di un viaggio turistico Terra-Luna.

Tuttavia, sia per recuperare parte dell’investimento sia per testare il veicolo, Space X per il 2023 ha programmato un volo lunare con un gruppo di passeggeri privati.

Dal punto di vista ingegneristico Starship è un veicolo unico, giunto alla sua sesta versione in tre anni: costruito con acciaio inossidabile trattato a freddo anziché in carbonio, con un’altezza di 120 metri e una portata di carico in 150 tonnellate batte il suo diretto rivale SLS Block 2 Cargo della Boeing (111 metri e 130 tonnellate di carico massimo). Inoltre tutti e due gli stadi, sia il propulsore sia il carico (navicella, tanker o cargo che sia), sono progettati per l’atterraggio a distanza e il riutilizzo.

L’acciaio è stato scelto sia per la migliore resistenza meccanica alle temperature, sia per ragioni di facilità di lavorazione e prezzo (parliamo di circa 5$/kg contro i 180 del carbonio composito utilizzato solitamente nell’aerospaziale). Space X ha quindi introdotto una novità anche per il rivestimento, dal momento in cui la lega di cromo e carbonio prende il posto dei classici scudi termici: gli ingegneri hanno progettato un doppio strato di acciaio in cui scorre un liquido di raffreddamento che, all’occorrenza, evapora da minuscoli pori posti sul rivestimento più esterno.

Un’altra novità importante sviluppata dalla Space X riguarda i motori a razzo Raptor (31 nel propulsore e 6 nel secondo stadio) che sfruttano ossigeno e metano in forma liquida anziché idrogeno liquido oppure metano gassoso. I lanci precedenti costavano circa 1 miliardo di dollari l’uno, mentre Space X è riuscita a scendere a solo 1 milione.

Non solo Space X

A parte Elon Musk e Jeff Bezos con Blue Origin che possono permettersi di investire nell’aerospaziale in quanto multimiliardari, ci sono anche società private come Boeing e Lockheed Martin. Le due aziende nel 2006 hanno costituito la joint venture ULA (United Launch Alliance), competitor diretto della Space X.

Nello stesso anno in Nuova Zelanda nasce Rocket Lab, che sposta poi la sede negli Stati Uniti dopo l’avvio della collaborazione con la NASA (collaborazione che risolse anche i problemi di ritorno dell’investimento consentendo all’azienda di sfruttare dipendenti e attrezzature NASA a scopi commerciali).

Sull’altra sponda dell’Atlantico fra il 2014 e il 2016 l’ESA (Ente Spaziale Europeo) risponde alla sfida americana con il lancio del nuovo vettore Ariane 6 e la riorganizzazione della filiera spaziale. ArianeGroup, una joint venture creata nel 2015 tra le francesi Airbus e Safran, che concentrerà le attività di ideazione, produzione e anche di gestione dei razzi europei. Altri gruppi del vecchio continente sono la franco-italiana Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%), ma anche la britannica Galactic del Gruppo Virgin, fondata nel 2005 e concentrata soprattutto sui veicoli e sui voli spaziali commerciali suborbitali.

A spartirsi i mille miliardi di dollari del settore ci sono anche aziende minori come Axiom Space (USA), Bigelow Aerospace (USA), RSC Energia (Russia), OneSpace (Cina). In Italia l’aerospaziale è in crescita e la fetta della torta vale circa 3 miliardi di euro. Alla tavolata partecipano Avio la già citata Leonardo, oltre a più di 400 altre società per un totale di 40.000 addetti (il 20% di queste sono in Lombardia che conta un migliaio di lavoratori e circa 350 milioni di euro di fatturato).

Anche l’Oriente guarda a Marte

Come abbiamo visto, c’è una partecipazione o competizione del privato, ma l’aerospaziale mantiene comunque preponderante la parte di finanziamenti statali. Sarà da vedere in Europa quanto dei 750 miliardi del Recovery Fund verranno indirizzati in questo settore.

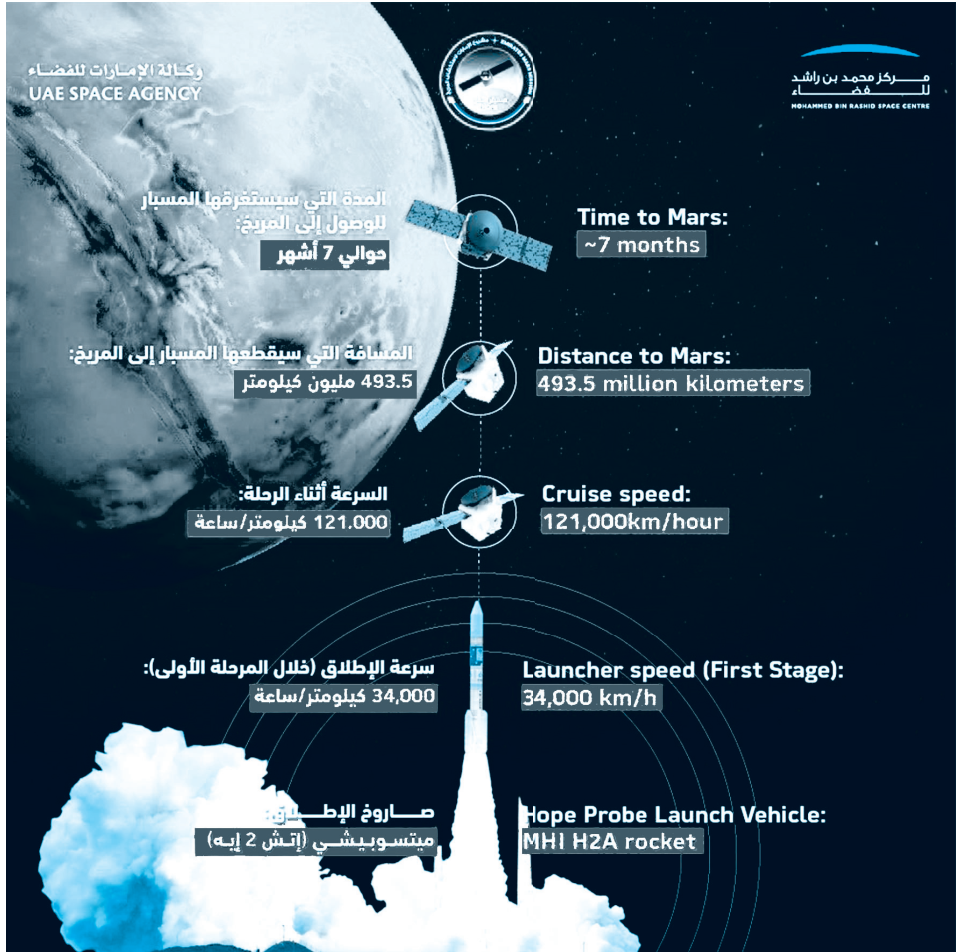

Una spesa importante è stata fatta anche dagli Emirati Arabi Uniti, che il 20 luglio di quest’anno hanno lanciato Hope (in arabo Amal, “speranza”), la prima sonda del mondo arabo, in collaborazione con il Giappone che ha fornito anche la base di lancio. Hope compirà delle orbite attorno a Marte a partire dal febbraio prossimo (il 2021 è il 50° anniversario dell’indipendenza degli Emirati dal Regno Unito) per studiarne eventi e composti chimici atmosferici tramite foto e spettrometria.

L’ambizioso progetto nasce nel 2014, si compone di un razzo propulsore H-2A costruito dalla giapponese Mitsubishi (è il quarto contratto di questo tipo al di fuori del Giappone: Korea 2012, Canada 2015, EAU 2018) e da una sonda progettata dal Mohammed bin Rashid Space Centre e costruita all’interno dell’Università del Colorado (USA); l’Università dell’Arizona (USA) è stata invece partner sulla componentistica.

Il team di progettisti ha un’età media di soli 27 anni e per un terzo è costituito da donne, che arrivano all’80% in quello scientifico. Gli ingegneri del centro spaziale arabo sono 150, mentre quelli statunitensi impiegati a supporto della missione superano i 200. È forse questo il progetto aerospaziale che più di tutti, fino a oggi, ha visto collaborare intensamente per anni lavoratori di diversi continenti.

Più a Oriente il 23 luglio c’è stato il lancio di Tianwen-1 (con satellite e rover) a opera dell’agenzia spaziale cinese CNSA sul lanciatore CZ-5 (Changzheng 5, ovvero Lunga Marcia 5): la missione consisterà nell’analizzare il suolo marziano soprattutto alla ricerca di tracce di vita. A oggi la Cina investe quasi 5 miliardi di dollari nell’esplorazione spaziale, ma l’obiettivo (anche in questo) è sicuramente quello di superare gli Stati Uniti che ne investono 36. Se sarà una “lunga marcia” o un “breve sprint” di recupero lo vedremo già nei prossimi anni.

Riduzione di orario a parità di salario: utopia o prospettiva reale?

John Maynard Keynes, in un saggio del 1930 intitolato “Prospettive economiche per i nostri nipoti”, sosteneva che entro un secolo i bilanci e lo sviluppo non sarebbero più stati un problema e che l’inarrestabile progresso tecnologico avrebbe consentito di ridurre la settimana lavorativa fino a un massimo di 15 ore, permettendo in questo modo a tutti di dedicare il resto del proprio tempo libero al piacere e alla salute. Possiamo dire che questo avrebbe costituito un effettivo work-life balance a favore dei lavoratori, ma la previsione del famoso economista inglese si è avverata solo per quanto riguarda sviluppo e progresso tecnologico ma non per la durata della settimana lavorativa a 15 ore.

Il tema della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario fa parte delle rivendicazioni storiche dei lavoratori, ma abbandonata negli ultimi anni. È però tornato alla ribalta a livello europeo in alcuni commenti di questa estate. A rilanciare l’idea è stato per primo Jorg Hofmann, capo del sindacato tedesco IG METALL, che ad agosto ha proposto la riduzione della settimana di lavoro a 4 giorni per evitare di perdere 300 mila posti di lavoro nell’industria in Germania. Molti hanno ricordato il caso Volkswagen del 1993 quando, per tutelare l’occupazione, lo stesso sindacato IG METALL stipulò un accordo che prevedeva un calo di ore settimanale e una riduzione di salario limitata.

La riduzione di orario è stata rilanciata al punto che potrebbe essere al centro della prossima tornata contrattuale in Germania proponendo 4 giorni di lavoro alla settimana in caso di crisi e percorsi per la riqualificazione dei lavoratori. Un modo per salvaguardare l’occupazione e poter meglio ripartire quando le condizioni di mercato lo renderanno possibile. Come era ovvio aspettarsi, da fonte industriale subito si è alzato un coro contrario perché “il nostro benessere sarebbe in pericolo se lavorassimo meno” e perché se “c’è riduzione di orario ci deve essere proporzionale riduzione di salario”.

Quando fa comodo al mondo dell’impresa si sostiene che salario e orario sono slegati, ovvero che bisogna essere “moderni” e accettare di essere pagati per obiettivi, il che significa spesso stesso salario e più orario. Quando invece i lavoratori sostengono di voler ridurre orario a parità di salario allora, e solo in questo caso, per gli imprenditori diventano variabili collegate!

A ben vedere la storia stessa del progresso economico e sociale è strettamente collegata alla storia della riduzione dell’orario di lavoro. Secondo Die Zeit del 27 agosto, un operaio tedesco nel 1870 lavorava mediamente 67,6 ore alla settimana: più di nove al giorno da lunedì alla domenica. Oggi un lavoratore mediamente lavora 41 ore ma con un balzo di produttività enorme, al punto da rendere disponibili oggetti impensabili all’epoca: televisione, internet, penicillina, automobili, ecc. Conclude ironicamente il giornale tedesco che “se il benessere dipendesse dal numero delle ore di lavoro i cacciatori dell’età della pietra dovevano vivere in paradiso, lavoravano sempre, escluse le ore di sonno!”

È chiaro a tutti che nel corso dei secoli la produttività del lavoro è cresciuta, ma il balzo diviene esponenziale con la rivoluzione industriale. Ebbene, non è mai stata la buona volontà degli imprenditori a consentire la riduzione dell’orario di lavoro. Da sempre è stata solo la lotta comune e generalizzata del movimento operaio che ha permesso di raggiungere questo obiettivo.

Basta ricordare per sommi capi alcune date. In Inghilterra nel 1838, insieme al movimento cartista, sorge la richiesta delle 10 ore.

L’ulteriore passo avanti si compie per le 8 ore la cui battaglia parte dal Congresso Operaio di Baltimora dell’agosto 1866, diventa parola d’ordine del primo maggio negli anni successivi, e trova una sua soluzione nel periodo segnato dal terremoto sociale della Rivoluzione d’Ottobre.

Fino al 1956 la settimana di 48 ore era la regola; per arrivare alle 40 ore settimanali ci vorrà il decennio degli anni sessanta.

In Italia iniziano i metalmeccanici ad ottenere, con il contratto del 1963, le 45 ore e mezza. Nel 1970 sono realizzate le 40 ore. Con gli anni ottanta si è posto il problema del superamento della settimana lavorativa di 40 ore. Nelle varie fasi contrattuali la rivendicazione è stata posta con molti zig-zag. Sostanzialmente è in Germania dove le 35 ore sono state chieste con maggiore forza e chiarezza, ma questo obiettivo è rimasto isolato e quindi non si è generalizzato. Da allora possiamo dire che in Europa i passi avanti fatti in questa direzione sono stati pochi.

Come Coordinamento riteniamo che proprio adesso, il tema della riduzione di orario di lavoro a pari salario dovrebbe tornare a far parte con forza delle rivendicazioni del movimento dei lavoratori.

La tabella che riportiamo dell’OCDE è emblematica: dal 1970 ad oggi la produttività del lavoro (calcolata in PIL per ora lavorata) ha compiuto un altro balzo. Per i paesi emergenti negli anni 70 la crescita è impressionate, in Corea del Sud si è moltiplicata per 10 volte. Ma anche per i più sviluppati, ad esempio i paesi del G7, oggi in un’ora di lavoro si produce ben più del doppio rispetto al 1970, ma l’orario di lavoro settimanale non si è dimezzato…

Quindi tutto il vantaggio di produttività generato in questi cinquant’anni non è andato ai lavoratori ma è finito in profitti e rendite!

Il tema di una rinnovata battaglia per la riduzione della giornata lavorativa a parità di salario potrebbe essere un punto fermo unificante per tutti i lavoratori d’Europa. È in questa direzione che i lavoratori coscienti dovrebbero muoversi contro ogni barriera ed ogni angusta visione locale o nazionale.

Più ombre che luci nello smart working

Smart working pre-Covid

Il “concept” dello smart working (SW) viene fatto risalire agli anni novanta in Olanda, presentato come nuovo modello di organizzazione del lavoro è stato in seguito adottato anche in altri paesi. Smart Working letteralmente “lavoro intelligente”, tradotto in italiano usualmente come ”lavoro agile”.

Rispetto all’organizzazione del lavoro dipendente basata sulla presenza stabile in azienda, e sull’osservanza di orari di lavoro definiti, lo SW da la possibilità ai dipendenti di svolgere una parte della propria attività lavorativa da remoto, all’esterno dell’azienda, senza una postazione fissa. A febbraio del 2017, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha redatto un documento dal titolo “Working anytime, anywhere: The effects on the world of work” in cui sviluppa alcune riflessioni su questa modalità di lavoro. (Il documento è stato pubblicato dal coordinamento come report ed è disponibile facendone richiesta al nostro indirizzo mail). La premessa del documento è assolutamente condivisibile, si sostiene che negli ultimi dieci anni la rivoluzione delle nuove tecnologie di comunicazione ha reso “tecnicamente” possibile modalità di connessione prima inimmaginabili.

Risulta evidente, dalla tabella riportata in figura, che il lavoro da remoto rappresentava una esigua minoranza di lavoratori con una incidenza che variava sostanzialmente a seconda del paese, sensibilmente più alta nei paesi nordici. Le differenze riguardavano il tipo di occupazione, il settore e la frequenza dei dipendenti occupati in questa modalità di lavoro che per molti era assolutamente occasionale. Quasi ovunque mancavano accordi collettivi per normare lo SW, la tendenza era di stipulare accordi individuali.

Nel rapportare i vari paesi, emergono in nuce alcune considerazioni che vale la pena riportare perché l’esplosione di questo tipo di lavoro, con la pandemia, le ha rese oggi più evidenti.

Da una parte si rilevano gli indubbi vantaggi legati alla riduzione del pendolarismo e quindi il risparmio di tempo e di denaro per i dipendenti, così come emergono anche i risparmi per le aziende in termini di costi, di spazi e uffici.

Ma più interessante è soffermarsi sugli svantaggi, sottolineati dal rapporto dell’ILO, perché la realtà odierna acutizza fenomeni allora allo stato embrionale. Possiamo elencare: la difficoltà a separare la vita privata dall’attività lavorativa quindi l’invasione o la sovrapposizione del lavoro retribuito negli spazi e orari normalmente riservati alla vita personale, la tendenza ad orari di lavoro più lunghi, un’intensificazione dei ritmi, straordinario non retribuito, difficoltà a garantire periodi minimi di riposo, ricezione di mail con richieste a tutte le ore, criticità nel controllare gli ambienti di lavoro al di fuori del proprio ufficio, eccessivo e “invasivo” controllo da parte dei superiori, picchi di lavoro tra le 20 e le 22 oppure nel fine settimana e, non secondario, la mancanza di relazioni professionali e sociali “faccia a faccia”.

Ma più interessante è soffermarsi sugli svantaggi, sottolineati dal rapporto dell’ILO, perché la realtà odierna acutizza fenomeni allora allo stato embrionale. Possiamo elencare: la difficoltà a separare la vita privata dall’attività lavorativa quindi l’invasione o la sovrapposizione del lavoro retribuito negli spazi e orari normalmente riservati alla vita personale, la tendenza ad orari di lavoro più lunghi, un’intensificazione dei ritmi, straordinario non retribuito, difficoltà a garantire periodi minimi di riposo, ricezione di mail con richieste a tutte le ore, criticità nel controllare gli ambienti di lavoro al di fuori del proprio ufficio, eccessivo e “invasivo” controllo da parte dei superiori, picchi di lavoro tra le 20 e le 22 oppure nel fine settimana e, non secondario, la mancanza di relazioni professionali e sociali “faccia a faccia”.

Viene giustamente rilevato che esistono pochi studi che hanno affrontato gli aspetti relativi alla salute e al benessere di tale lavoro se protratto nel tempo. Ad esempio ci sono poche pubblicazioni e articoli sulle implicazioni ergonomiche dei dispositivi portatili ICT per il lavoro.

Il confinamento a casa

In Italia la prima normativa è la Legge 81 del 2017 che stabilisce un accordo individuale tra le parti a cui si è fatto riferimento fino al lockdown ma, a partire dal DPCM del 1° marzo, è subentrata una “eccezionalità” che ha reso possibile l’estensione a larghi strati di lavoratori in deroga alla legge, ovvero senza nessun accordo. Da fenomeno molto limitato, che riguardava circa 500 mila persone, è arrivato a riguardare in brevissimo tempo qualche milione di lavoratori e le regole “semplificate” sono state prolungate fino al 15 ottobre, salvo ulteriore proroga. Va detto subito che quello in corso oggi non è propriamente lo SW per come era stato concepito ma, molto spesso, si è trattato banalmente di lavorare come prima, senza modifiche o innovazioni, dal “tavolo” di casa anziché dalla scrivania in ufficio. Tanto che molti lo definiscono “home working” o “remote working” quindi considerato semplicemente una forma aggiornata del vecchio telelavoro.

Da emergenza a norma?

Il dibattito sul futuro di questa modalità di lavoro è in corso ormai da mesi, e non solo in Italia. Alcune dichiarazioni sembrerebbero propendere per una sua estensione continua, mettendo forse troppo l’accento sull’aspetto della riduzione dei costi. L’AD di RANDSTAD ITALIA sostiene che “dovremmo investire più in baby sitter, e meno negli spazi per uffici” (ovviamente la baby sitter non sarà da remoto…). Sostiene che “la chiave è il desk sharing, la condivisione delle scrivanie che può permettere risparmi nelle metrature degli uffici dal 15 al 40%”. L’amministratore delegato del gruppo LEONARDO pensa che si libererà un 30% degli spazi ora occupati dagli uffici, anche se poi ammette che è complicato far lavorare da remoto 10 mila ingegneri abituati al contatto quotidiano, alla verifica dell’avanzamento dei lavori ed a uno scambio interpersonale e creativo. In ENI si ipotizza che il 35% di presenze calcolate su un giorno normale possa lavorare da remoto. Quindi la tendenza sembrerebbe, per ora, un dosaggio dello SW in alcuni giorni alla settimana.

I più “futuristi” prevedono un mondo di lavoratori da casa con smart city senza inquinamento, più parchi, meno congestione, meno sprechi e così via; probabilmente più immagini da mulino bianco che reali prospettive a breve.

Per una parte non trascurabile di colleghi lavorare in soggiorno con altri familiari, o badando ai figli minori, non è stata una esperienza così idilliaca, ben diversa da una immaginaria spiaggia caraibica con il PC sulle ginocchia.

Per un approccio più realistico, va sottolineato un primo aspetto. Considerando tutto il ventaglio delle stratificazioni salariali è impossibile lo SW per una quota maggioritaria di lavoratori come infermieri, autisti, facchini, operai agricoli e industriali, i famosi “essenziali” durante la pandemia. Inoltre bisogna distinguere tra lavoro di amministrazione, contabilità o consulenza dalla ricerca, progettazione e produzione dove l’attività è più difficile senza contatto umano. Come cambierà effettivamente l’organizzazione del lavoro è presto per dirlo. Conviene avere cautela nel prefigurare scenari futuri anche perché, fino a pochi mesi fa, il mood era diverso.

Nel 2013 alla Yahoo, IBM e HP si limitava il lavoro da remoto. Nella Silicon valley si diffusero una serie di attrattive come pasti gratis, caffetterie e palestre di arrampicata per tenere i dipendenti in ufficio. Addirittura in Google era nato il Corporate Concierge ovvero una squadra, creata dall’azienda, per aiutare i propri ingegneri a sbrigare banali operazioni della vita privata come organizzare cene, fissare appuntamenti medici o prendere i costumi di halloween per i figli. Così i dipendenti del motore di ricerca potevano senza distrazioni occuparsi “solo” del loro lavoro. Si progettavano grandi concentrazioni come agli Erzelli a Genova o lo Human Technopole a Milano per non parlare dei grandi centri di ricerca internazionali come il CERN o i Bell Labs. Fino a pochi mesi or sono, si teorizzava che proprio la prossimità fisica tra ingegneri, ricercatori, fisici, matematici e chimici fosse in grado di “contaminare” i cervelli e generare scambio di idee, di conoscenze e far nascere le sinergie necessarie a trovare soluzioni innovative. Ultimo esempio, un po’ estremo: durante la 2° Guerra Mondiale i comandanti militari statunitensi e britannici si scambiavano regolarmente informazioni su linee telefoniche protette, ma rischiavano anche traversate dell’atlantico per riunioni di persona!

Cottimo 4.0

Si discute su come innovare la normativa dello SW una volta terminata l’emergenza. Al vaglio ci sono modifiche legislative o regole da inserire nei contratti nazionali. Come coordinamento riteniamo ci sia un punto imprescindibile: respingere la proposta dal presidente di Confindustria di abbandonare il “vecchio scambio di inizio novecento tra salari e orari”. Bisogna contrastare l’idea che il legame tra tempo impiegato e retribuzione ormai sia “superato” e che si debba ragionare solo per raggiungimento di obiettivi, quindi su quanto prodotto. Accettare questa logica, presentata come innovativa, significa nei fatti introdurre una sorta di COTTIMO 4.0, dimenticando che il movimento dei lavoratori ha dovuto combattere, per superare il lavoro a domicilio basato sui pezzi prodotti e non sul tempo impiegato, proprio nel lontano XIX secolo. Spesso alcuni colleghi pensando di essere più “bravi” degli altri ritengono più vantaggioso slegarsi dall’orario e puntare su prestazioni individuali. In realtà, così facendo, si inseguono illusorie scorciatoie e le tutele conquistate negli anni a proposito del lavoro notturno, del lavoro nei week end o del lavoro straordinario “magicamente” scompaiono lavorando da casa. La flessibilità è sempre stata ed è una esigenza delle aziende. Ora vorrebbero cambiare il paradigma dicendo che il work life balance è tutto a vantaggio dei lavoratori mistificando, invece, l’interesse aziendale. Il tanto richiamato “diritto alla disconnessione” alla prova dei fatti resta una esortazione astratta…

Destrutturare gli orari lavorativi a favore di obiettivi significa di fatto allungare la giornata lavorativa, ridurre il costo del lavoro e scardinare i contratti nazionali. Nel lungo termine con lo SW sarà possibile affidare parte del lavoro a “collaboratori” sparsi ovunque nel globo per salari nettamente inferiori.

In fondo, con le dovute differenze, è quanto avvenuto per i lavoratori dei Call center, prima “isolati”, poi esternalizzati e infine appaltati ad aziende di altri paesi con stipendi più che dimezzati.

Una spirale che minaccia di portare il lavoro “agile” ad essere sempre meno smart e magari nemmeno più work.

Idee chiare e coalizione

In COMAU, con l’ipotesi di estenderlo a tutto il mondo FCA e CNHI, impiegati e quadri hanno proposto una piattaforma di discussione. Lavoro in SW su base volontaria, riconoscendo i buoni pasto e prevedendo un rimborso forfettario per i costi domestici, dall’elettricità al riscaldamento passando per il raffrescamento, oltre alla dotazione di un’attrezzatura adeguata, come PC e tablet, e al riconoscimento dello straordinario anche quando si lavora da casa. (Repubblica 2/9/20). Possono essere considerate rivendicazioni minime, ma da sostenere anche in altri luoghi di lavoro .

In conclusione riteniamo che l’estrema frammentazione del mondo del lavoro abbia rappresentato un ingrediente decisivo nell’indebolire le nostre condizioni e i nostri stipendi. Operare isolati gli uni dagli altri, ognuno confinato nel proprio appartamento non può che accentuare la divisione e indurre ancora di più la competizione individuale e non la collaborazione, con il risultato conseguente di un peggioramento per tutti.

Gli scambi interpersonali non sono decisivi solo per far nascere le migliori idee nell’innovazione tecnica e scientifica, ma proprio la relazione di persona (la socialità è caratteristica della nostra specie) produce anche i migliori rapporti umani al fine di sviluppare e far crescere la forza della nostra coalizione.

La ristrutturazione post-pandemica aggiunge incertezze. In previsione dei tempi non facili che si prospettano è meglio confrontarsi e operare uniti in azienda (rivendicando le dovute misure di sicurezza) piuttosto che ognuno a casa propria. I problemi appaiono come individuali ma, spesso, sono comuni per tutti i colleghi e solo assieme si possono affrontare e superare.