La combinazione di due crisi, quella del 2008 e quella odierna della pandemia, ha dato il via ad un massiccio intervento statale.

Colpisce la dimensione delle cifre in gioco. In USA Biden, se riuscirà a vincere l’opposizione repubblicana al Congresso, potrà immettere 6.000 mld di dollari, l’equivalente della metà del PIL americano, in aiuti e stimoli economici.

In Europa: nel numero scorso del bollettino ci eravamo soffermati sul Green Deal da 1.000 miliardi di euro lanciato due anni fa all’insediamento della nuova commissione. Già questa era una prima risposta alla sfida mondiale. La pandemia aggiunge due ingredienti: riportare sotto controllo le supply chain; l’approvazione degli ulteriori 750 miliardi del Next Generation Europe (NGEU) che, con vincoli cogenti, indirizza e accelera la ristrutturazione.

Prende così forma una gigantesca ristrutturazione dell’apparato economico mondiale, apparato che subirà una scossa epocale nei prossimi dieci anni. Per contrastare l’inevitabile incertezza delle condizioni di lavoro, l’unico strumento che i salariati – operai, tecnici e ingegneri – devono impugnare e far pesare è la propria autonomia di valutazione e l’organizzazione comune.

SOMMARIO

| Titolo | pag. |

| Made in China 2025 | 1 |

| L’industria dei semiconduttori nelle incognite del mercato mondiale | 2-3 |

| Energia Nucleare. Anche l’atomo è verde? | 4-5 |

| Nuovi inquadramenti del contratto metalmeccanici e superminimi individuali | 6 |

made in china 2025

A metà 2015 la Cina ha lanciato un piano ambizioso per diventare una

superpotenza tecnologica e la prima potenza mondiale entro il 2049. Per traguardare l’obiettivo è stato definito un passaggio intermedio denominato

Made in China 2025 (MIC 2025). In Occidente l’annuncio del piano è

stato seguito da commenti preoccupati e da critiche che si sono concentrate sull’impossibilità che un modello a forte dirigismo statale possa centrare

i suoi obiettivi. Tuttavia, notiamo che le critiche al modello si fermano al 2019 cioè a prima della pandemia. È ovvio. Dopo la pandemia sulle due sponde dell’Atlantico è in atto un nuovo ciclo di massiccio intervento statale. Gli Stati finanziano in modo diretto infrastrutture e

innovazione. La differenza è che la Cina ha iniziato nel 2015. In realtà Pechino è già una potenza tecnologica in alcune delle dieci aree indicate. Basti pensare alle reti 5G o ai treni ad alta velocità. Dal 2015 sono stati sviluppati 530 parchi industriali. Il 21% focalizzato sui Big Data; il 17% sui nuovi materiali; il 13% sul Cloud Computing.

Poter fare affidamento su un gigantesco mercato interno come retroguardia per testare i prodotti è il vantaggio di una economia a dimensione

continentale.

Un esempio di come l’ampio mercato domestico consenta di sviluppare la

propria industria è quello del settore aeronautico, attualmente dominato

dai giganti occidentali Boeing e Airbus. I nuovi aerei cinesi della Comac

sono già pronti a strappare fette di mercato interno ai due rivali occidentali e, in seguito, espandersi all’estero.

Questo accade però nei settori maturi. Nei settori innovativi il gap tecnologico è meno ampio o addirittura inesistente. In questi campi Pechino punta subito alla supremazia tecnologica, compiendo un balzo senza passare per tutti gli stadi intermedi. Un esempio è quello dei veicoli elettrici. Le case automobilistiche hanno preferito da subito saltare alla nuova tecnologia elettrica piuttosto che tentare una difficile rincorsa alle case occidentali, giapponesi e coreane sul terreno delle auto tradizionali.

Il risultato è che 7 delle aziende top ten al mondo per batterie di auto elettriche sono cinesi. I punti di maggiore vulnerabilità sono nei nuovi materiali, nei semiconduttori e altri componenti avanzati per i quali dipende ancora molto dall’importazione.

Si è visto quando l’amministrazione Trump ha limitato l’esportazione delle attrezzature per la produzione di chip in Cina creando problemi all’industria elettronica domestica di giganti come Huawei e ZTE. La rincorsa nei settori a più alta intensità tecnologica è chiara vedendo i numeri spesi in R&D.

Nel 2018 la Cina ha speso 300 miliardi di dollari, il 2,2% del PIL, ed ha ulteriormente accelerato al 2,5% nel 2019. In percentuale ha già superato la UE ferma al 2,1%.

Un altro elemento della strategia è quello di dare il via a una serie di fusioni per aumentare la massa critica delle aziende. La strategia MIC 2025 è quella di aumentare la capacità tecnologica dell’industria e accedere alle tecnologie e il know how di aziende straniere.

Provare a spostare le parti più sofisticate della loro catena di produzione

sul territorio cinese.

Un classico esempio di successo è quello dell’industria elettronica di consumo. La Cina ha iniziato come mero assemblatore, ma ora produce componenti molto sofisticati e ha sviluppato un proprio settore R&D.

La vastità del mercato attrae le aziende internazionali, che vengono ulteriormente incentivate tramite un accesso facilitato al mercato interno o rilassando i requisiti per entrare in Joint Venture con aziende locali. Ci sono casi concreti di questo genere. Rolls Royce sta negoziando per impiantare una fabbrica di motori aeronautici in Cina e assicurarsi la fornitura dei motori del nuovo jet della Comac. Basf impianterà un sito produttivo da 10 miliardi di dollari.

Accelerano anche le acquisizioni di aziende Hi-Tech all’estero. Vale verso l’Europa ma anche in USA. Gli investimenti in acquisizioni cinesi in USA

sono aumentati da 2,1 miliardi nel 2017 ai 3,2 miliardi nel 2018. Si hanno già degli effetti visibili del MIC 2025. Molte attività core di R&D si spostano in Cina. Questo è particolarmente vero per i settori emergenti. Costruttori di auto come BMW, VW o PSA hanno aperto i loro centri di R&D per i veicoli elettrici in Cina.

Dall’esterno la Cina a volte è vista come un monolite ma, in realtà, gli interessi delle singole regioni o dei diversi settori economici vengono composti in una forte dialettica centro-periferia. Il piano MIC 2025 sposta

un’ingente quantità di risorse verso i settori coinvolti e li allontana dai settori più tradizionali. Ciò provoca inevitabilmente frizioni e contrasti.

Inoltre gli stessi fenomeni di ristrutturazione industriale che ci aspettiamo

nei paesi occidentali, ovvero tagli del personale, ricollocazioni, e licenziamenti riguarderanno anche i lavoratori

cinesi. La condizione di incertezza per il futuro dei salariati vale a tutte le latitudini.

l’industria dei semiconduttori nelle incognite del mercato mondiale

La fine del 2020, già caratterizzata dalla crisi pandemica, verrà ricordata

anche per un fatto inedito che riguarda la produzione industriale: molti

stabilimenti automobilistici hanno dovuto interrompere la produzione per

mancanza di componenti elettronici (chip). Il CEO di STMicroelectronics,

Jean-Marc Chéry, ha riportato che nel 2020 il mercato dell’auto ha assorbito 75 milioni di vetture contro i 90 dell’anno precedente. Immaginando un andamento piatto nel 2021 le case automobilistiche hanno ridotto gli ordini, per rialzarli poi solamente in autunno. Ma, spiega Chéry, gli impianti nella produzione di semiconduttori producono 24 ore al giorno su sette giorni, e sono tutto fuorché flessibili; hanno tempi lunghi di preparazione ed evadono gli ordini in 5-6 mesi. La carenza di chip si sta estendendo non solo al mondo dell’auto ma anche ad altre filiere, come ad esempio quella del “bianco” (lavatrici, frigoriferi etc.), dove la componente “intelligente” si sta sviluppando sempre più. Tutto questo ha, ovviamente, un riflesso sui lavoratori: Ford ha fermato uno stabilimento in Germania per 5 settimane e messo 5.000 lavoratori in Cassa integrazione, Daimler ha fermato gli stabilimenti di Rastatt e Brema, Volkswagen ha fermato un impianto e messo in cassa integrazione 9.000 dipendenti. Anche in Italia si stanno vedendo le conseguenze della mancanza di questi componenti: si ferma la produzione alla Stellantis di Melfi per una settimana, e la Candy (acquisita dalla cinese Haier) mette in cassa integrazione i quasi 500 addetti della fabbrica di Brugherio per un mese (due settimane ad aprile, due a maggio).

In questo articolo vogliamo iniziare a ragionare sulle cause di questa nuova

crisi e di come l’industria dei semiconduttori stia assumendo un ruolo sempre più importante dal punto di vista economico, diventando questione

geopolitica, con ricadute significative anche sulla contesa tra gli Stati.

Il mercato dei semiconduttori

I componenti basati su semiconduttori sono tra le merci più vendute al mondo, dietro solamente al petrolio greggio, il petrolio raffinato e le automobili. La catena di fornitura necessaria alla produzione dei chip è tra le più complesse al mondo. L’industria dei semiconduttori spesso non è conosciuta al grande pubblico, come lo sono i suoi principali clienti, che vanno dai grandi produttori di smartphone alle case automobilistiche, oltre che i produttori di macchinari industriali, elettrodomestici e il recente mondo dell’Internet of Things (IoT). Infatti, questa è un’industria che non serve direttamente i clienti “consumer”, ma altre aziende che poi impiegano questi componenti per costruire il loro prodotto finale.

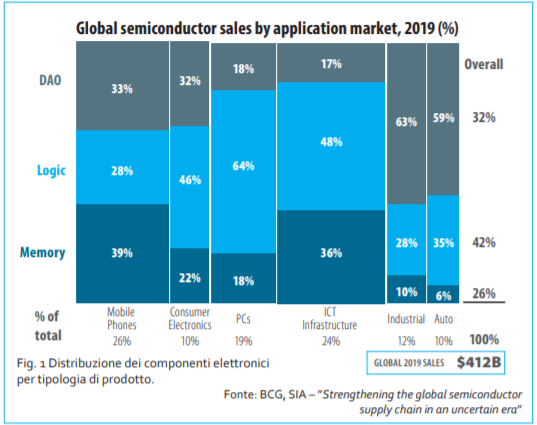

La figura 1 mostra i principali prodotti elettronici e la distribuzione dei semiconduttori, classificati in tre categorie.

La categoria delle logiche comprende tutti quei componenti elettronici in

grado di fornire capacità di calcolo, dai potenti microprocessori utilizzati

nei supercomputer fino ai più piccoli microcontrollori usati per eseguire

semplici routine, passando per i chip che gestiscono la connettività (Bluetooth, Wi-Fi, etc.). La categoria delle memorie invece include tutti quei

componenti utilizzati per contenere l’informazione, dalle memorie SRAM

alle Flash. La categoria dei cosiddetti DAO (Discrete, Analog and Others),

infine, comprende tutti quei componenti in grado di processare o trasformare informazioni di tipo continuo o analogico. Di questa categoria fanno parte componenti semplici come diodi o transistor (detti anche discreti), convertitori analogico-digitale e digitale-analogico, sensori ed attuatori.

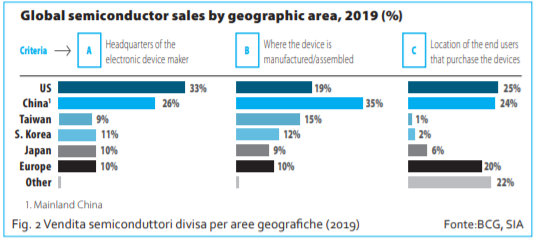

Un’ulteriore analisi, utile per capire le dinamiche di questo mercato, è relativa alle vendite di semiconduttori in base all’area geografica. Si possono seguire tre criteri di classificazione. Il primo in base alla regione dove risiedono le aziende (OEM – Original Equipment Manufacturers) che acquistano i chip, ad esempio un’azienda americana che compra semiconduttori per sviluppare il suo smartphone (anche se poi lo smartphone è assemblato da un’altra parte). Il secondo considera la localizzazione dei siti di produzione e/o assemblaggio delle aziende OEM, ovvero dove i chip vengono effettivamente spediti (uno smartphone progettato da un’azienda statunitense ma in realtà prodotto da un imprenditore taiwanese in uno stabilimento delle Cina continentale è calcolato come domanda cinese). Il terzo considera la distribuzione geografica dei clienti degli OEM (uno smartphone progettato in USA, assemblato in Cina e venduto in Europa viene calcolato come vendita in Europa).

La figura 2 mostra la distribuzione delle vendite di chip nel 2019 in base

ai tre criteri appena descritti. Da questi grafici è possibile vedere come più

della metà dei chip mondiali sia richiesto da aziende statunitensi e cinesi,

con un peso di queste ultime in forte crescita.

Il grosso delle consegne viene comunque fatto in Cina, in quanto concentra la maggioranza della produzione e dell’assemblaggio dei dispositivi elettronici. Infine, si vede come USA, Cina ed Europa siano i principali mercati di dispositivi elettronici, detenendo quasi il 75% delle vendite totali. Ci si aspetta che la fetta cinese cresca maggiormente nei prossimi 5 anni, diventando quindi il primo mercato per dispositivi elettronici.

Investimenti pubblici e privati nell’industria dei semiconduttori

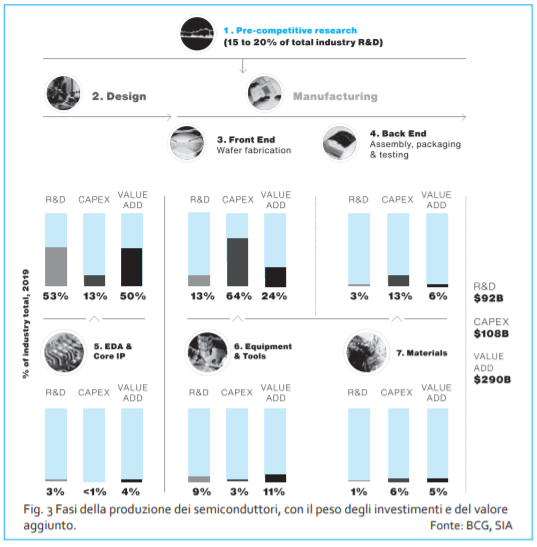

La figura 3 riassume le fasi del processo di produzione dei chip. Avremo

modo di affrontare queste fasi in un prossimo articolo. Quello che ci interessa evidenziare ora è il peso, che ciascuna fase ha, nell’intera industria dei semiconduttori, sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&D) e spese in conto capitale (CAPEX), e il valore aggiunto (VALUE ADD) che la fase porta a tutta la catena. Come si può vedere, la maggior parte degli investimenti sono assorbiti dall’attività di progettazione e dalla manifattura Front End, che sono anche le principali attività con più valore aggiunto.

C’è inoltre un grosso investimento nella ricerca di base, che mira a

identificare i nuovi materiali e processi chimici da adoperare nella produzione e a spingere nuovi progressi tecnologici per i componenti prodotti.

Consiste nel 15-20% dell’investimento totale in R&D, e viene svolta da

una rete globale di aziende private, università, enti governativi e istituti di

ricerca indipendenti.

Come si vede da questa breve descrizione, questa produzione mette

in moto aziende e lavoratori di quasi tutti i continenti; una catena del valore ed un livello elevato di investimento tali da necessitare, da una parte, una produzione continua, 24 ore al giorno 7 giorni su 7, e dall’altra la ricerca di vantaggi competitivi riguardo ai costi (e quindi ai salari/condizioni lavorative) con conseguente “dispersione”

delle produzioni necessarie.

Questa iper-specializzata supply chain dei chip, adatta a massimizzare il profitto delle aziende e al “return of investment”, mostra i suoi punti deboli in momenti di crisi, quando i vari attori regionali e/o continentali possono

interferire nel flusso ordinato della catena del valore per favorire le aziende nazionali a scapito di quelle di altri continenti.

Questa nuova condizione sta portando anche l’Europa a rivedere le

politiche riguardo alla catena di produzione dei chip per ridurre la dipendenza da Stati Uniti (per la progettazione) e dall’Asia (per la fabbricazione). Con i fondi del Next Generation EU la Commissione europea

ipotizza di raddoppiare il livello di produzione dall’attuale 10% al 20% del totale mondiale entro il 2030.

Saranno necessari massicci investimenti statali e privati, riportando di

nuovo lo “Stato europeo” nel settore. Non tutti gli attori europei sono

comunque d’accordo; in particolare il CEO della STMicroelectronics, assieme al CEO di Infineon, (vedi Sole 24 Ore del 15 maggio 2021) solleva dubbi sulla reale necessità di un tale “Eurofab” visto che la domanda di semiconduttori in Europa arriva soprattutto dall’auto e non riguarda i chip più avanzati.

Gli interessi strategici degli Stati si dovranno confrontare con le necessità di business delle imprese, ma è probabile che la crisi in atto ridisegni

a breve il mercato della produzione dei chip in Europa e, quindi, anche in

Italia.

Sono processi da seguire con attenzione perché avranno sicuramente

impatto anche sui lavoratori impegnati in questo settore.

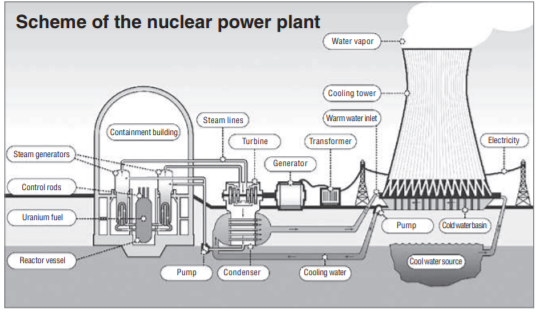

ENERGIA NUCLEARE: ANCHE L’ATOMO è VERDE?

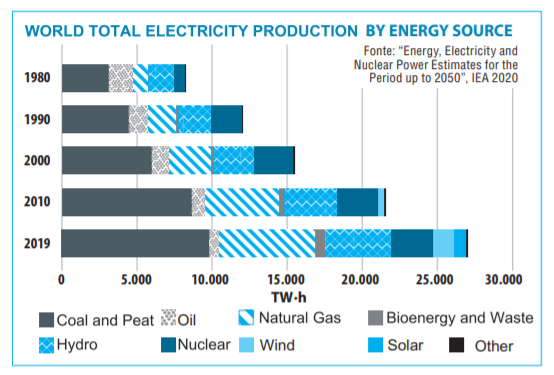

Il consumo totale di energia nel 2019 è stato pari a 136.000TWh equivalenti a 80 miliardi di BOE (barili di petrolio equivalenti). Il 18,8% di tutta l’energia è stata consumata sotto forma di elettricità. L’elettricità è solo un vettore, un modo per trasferire l’energia da una forma (l’energia primaria) a un’altra (energia meccanica, calore ecc.). Nel 2019 (vedi figura) la fonte primaria preponderante per produrre energia elettrica è stata il carbone con una quota del 36%. Il petrolio, usato soprattutto nei trasporti, è residuale e dà un contributo del 3%. L’idroelettrico vale il 16% del totale, percentualmente in declino costante dal 1980. Il solare e l’eolico in impetuosa crescita, nel 2019 valevano l’8%. Dopo il carbone la quota più significativa per la produzione di energia elettrica è quella del gas naturale che copre il 24% del fabbisogno. Infine, il nucleare conta il 10,4%.

Al momento, dunque, la produzione di energia elettrica da fonti fossili conta più del 60%. Tutte le previsioni dei maggiori istituti di ricerca delineano un aumento della quota di energia elettrica rispetto ai consumi totali di energia nei prossimi anni. Secondo IEA (International Energy Agency) i consumi totali di energia aumenteranno del 40% entro il 2050. Ma entro la stessa data la quota dei consumi elettrici sul totale dovrebbe arrivare al 25% rispetto all’attuale 18,8%. Allo stato attuale immaginare un mondo elettrificato e contemporaneamente privo di emissioni di CO2 appare assai complicato. ENERGIA NUCLEARE Anche l’atomo è verde? Nello Special Report sul Riscaldamento Globale, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha esaminato diversi scenari per ottenere una limitazione dell’innalzamento della temperatura globale nel 2100 entro 1,5°C. Vero oppure no il contributo antropico al riscaldamento globale, comunque le scelte energetiche effettuate avranno conseguenze concrete. Di tutti gli scenari presi in considerazione per traguardare questo obiettivo, in media, il contributo dell’energia nucleare sulla produzione di energia elettrica, dovrebbe aumentare di 5 volte rispetto al livello attuale entro il 2050. Da questo report l’IEA conclude che senza il nucleare è molto più difficile e sicuramente molto più costoso centrare i target di emissione di CO2 e quindi contenere l’innalzamento della temperatura ai livelli desiderati. L’uso dell’energia nucleare per scopi civili è iniziato alla metà degli anni ’50. La costruzione di nuovi reattori ha avuto un andamento grosso modo costante fino a toccare il picco nel 1976, anno in cui si avviarono i lavori per ben 43 nuovi impianti. Da allora c’è stato un declino costante nell’avvio di nuove centrali fino al 1995 quando in tutto il mondo non venne iniziata la costruzione di nessun nuovo reattore. La nuova ripresa che ne è seguita ha avuto l’apice nel 2010. Nell’ultimo decennio il trend è rimasto oscillante tra i 3 e i 10 nuovi reattori all’anno. È interessante osservare come le fasi ascendenti e declinanti della fortuna del nucleare possano essere associati a grandi linee a specifici avvenimenti. La maggior parte dei reattori in Europa, USA e Giappone sono stati realizzati negli anni ’70 e all’inizio del decennio successivo in corrispondenza dei due shock petroliferi. Il nucleare permetteva di allentare la dipendenza energetica ed era anche comparativamente conveniente. Il declino nella realizzazione di nuovi impianti dall’inizio degli anni ’80 indica una maggior resistenza a nuovi progetti a seguito degli incidenti di Three Mile Island nel 1979 e soprattutto del disastro di Cernobyl, ma anche per il contro-shock petrolifero di metà anni ’80 e il conseguente crollo dei prezzi del petrolio perdurato per tutto il decennio successivo. Dagli anni ’90 in poi la corsa al nucleare è stata soprattutto asiatica con Cina, Corea e Giappone in testa. Il disastro di Fukushima è stato un nuovo sparti acque. A dicembre 2019 erano in funzione nel mondo 443 reattori nucleari in 31 stati con una potenza installata di 392 GW su un totale di circa 7000 GW. La parte del leone è fatta dagli USA che ospitano 96 reattori. La Francia, al secondo posto, conta 58 reattori. La Cina, rapidamente in crescita, è al terzo posto con 48 reattori. La differenza più rilevante è che la maggior parte dei reattori europei e americani ha tra i 30 e i 40 anni di vita operativa contro i 15 anni di media cinese. La dinamica del mercato nucleare ha visto dunque una divaricazione a partire dagli anni ’90. E questa tende ad allargarsi.

Dall’Atlantico al Pacifico

Dal report dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) Nuclear Power Reactor in the World a fine 2019 risultavano in costruzione 52 nuovi reattori nucleari di cui 11 in Cina, 7 in India, 4 in Corea del Sud. L’intera UE contava 4 reattori in realizzazione e 2 ciascuno USA e Regno Unito.

La divaricazione risulta ancora più evidente dai reattori la cui costruzione è già pianificata. Su 78 nuovi reattori, 31 sono in Cina, 20 in Russia, 8 negli USA, 3 in UE. Certamente la pianificazione spesso non coincide con l’effettiva realizzazione. Tuttavia, prendere in considerazione anche questa variabile non fa che rendere ancora più evidente la tendenza. Infatti, tutti e 48 i reattori cinesi attualOil 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 BY ENERGY SOURCE 1980 1990 2000 2010 2019 TW·h Wind Solar Other Fonte: “Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050”, IEA 2020 6 mente in funzione sono stati pianificati, progettati e costruiti negli ultimi 30 anni e i tempi totali di esecuzione medi sono stati di 67 mesi. Per fare un confronto, l’unico impianto attualmente in costruzione in Francia, la centrale di Flamanville, ha visto iniziare i lavori nel 2005. Negli USA l’ultimo impianto completato ha visto tempi di realizzazione di 272 mesi, cioè più di 20 anni. In realtà, nonostante le indicazioni dell’IPCC, al momento le prospettive reali sono nettamente al ribasso. Anche negli scenari più ottimistici, per esempio quello tracciato dall’IAEA nel suo rapporto Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for Period up to 2050, l’aumento di produzione da nucleare dovrebbe essere dell’82%, ben lontano dunque dal 500% richiesto dall’IPCC per centrare gli obiettivi climatici. Eppure, l’IEA ricorda che le centrali nucleari hanno evitato di immettere in atmosfera 60 miliardi di tonnellate di CO2 negli ultimi 50 anni. Anche se preferisce sorvolare sull’immissione in atmosfera, nel suolo e nelle acque, di svariate specie di isotopi altamente radioattivi nei pochi ma catastrofici incidenti avvenuti nel corso degli anni. Sicuramente c’è un disallineamento tra le politiche di decarbonizzazione e quelle sul nucleare. Ci vuole un riconoscimento, secondo IEA, del ruolo imprescindibile del nucleare nella decarbonizzazione. Per esempio, gli impegnativi obiettivi della UE sulla neutralità climatica entro il 2050 sarebbero incompatibili con i piani di totale dismissione del nucleare in paesi chiave come il Belgio e la Germania. Ideologia e strategia Si tratta di una battaglia anche tra ideologie. Benché attualmente nei primi dieci posti della speciale classifica dei paesi con la più alta incidenza del nucleare nella produzione di energia elettrica ci siano solo paesi europei, è un fatto che al momento la vitale necessità strategica per lo sviluppo del nucleare europeo non riesca a creare un campo di forze sufficiente a portare dalla propria parte un’opinione pubblica formata largamente da strati proprietari attratti da argomenti “verdi”. L’industria nucleare significa forti investimenti statali, grandi gruppi industriali, ricerca avanzata e, inevitabilmente, lo sviluppo del settore militare. Nel mondo post pandemico dove si approntano giganteschi piani di intervento statale per ridare carburante all’economia e per ristrutturare l’apparato produttivo in ottica di proiezione internazionale, la declinazione sulle capacità militari sarà inevitabile e l’autonomia energetica può essere messa a pari con l’autonomia nucleare.

Gli attori dell’industria nucleare, grandi gruppi industriali che vanno dai costruttori di impianti (Westinghouse, Areva, General Electric, Siemens, Mitsubishi Kepco) ai gestori degli impianti stessi (EDF, Tepco, Vattenfall ecc.), vedono l’attuale momento storico come una occasione irripetibile per rilanciare, soprattutto nei paesi OCDE, l’industria nucleare facendo leva proprio sui soldi a disposizione e la forte pianificazione statale necessaria a progetti strategici come il nucleare. Cercano di dare una mano per creare l’ecosistema ideologico adatto a far accettare una nuova era nucleare. La World Nuclear Association La World Nuclear Association (WNA), l’associazione dei costruttori e gestori di impianti nucleari, è scesa in campo per indirizzare gli investimenti in direzione del nucleare e, per farlo, non lesina attacchi ai suoi concorrenti diretti, le energie rinnovabili e le fonti fossili, usando, da una parte argomenti ecologici buoni anche per una campagna green, dall’altra argomenti economici e più in generale strategici. La WNA parte da una considerazione: la valutazione dei benefici e degli svantaggi del nucleare deve essere fatta in condizioni di parità con le altre fonti. Perché per la valutazione dei costi del nucleare, si considera l’intero ciclo vitale dell’impianto, compresi i costi di smantellamento a fine vita e i costi per lo stoccaggio sicuro delle scorie radioattive e la stessa cosa non viene fatta per le altre fonti? Con lo stesso criterio, la valutazione dei costi delle rinnovabili dovrebbe tener conto dell’intero ciclo vitale e dei costi associati all’intermittenza di tali fonti come i costi per il potenziamento delle reti elettriche o i costi degli stoccaggi (per esempio batterie) o ancora i costi per le centrali di back-up. Così come chiede di computare i costi generali provocati dall’inquinamento atmosferico e del suolo provocato dalle centrali alimentate con fonti fossili. Inoltre, se è vero che il costo in conto capitale di una centrale nucleare è molto alto, i suoi costi operativi sono molto bassi. In più la sua sicurezza, la sua costante disponibilità sono vantaggi incomparabili se paragonati all’incertezza delle fonti alternative o ai costi sociali delle fonti fossili che provocano molte migliaia di morti all’anno. WNA ricorda ai governi che una carica nucleare può alimentare una centrale per 12 – 24 mesi. Inoltre visto che per alimentare una media centrale per un anno occorrono poco più di 180 tonnellate di ossido di uranio U3O8 (la combinazione chimica più usata come combustibile nucleare), è molto facile e poco costoso costruire riserve strategiche se paragonate ai giganteschi serbatoi di stoccaggio da milioni di barili di greggio delle riserve strategiche dei combustibili fossili. Alla fine, la WNA lancia la sua offerta per realizzare 1.000 GW di nuovi impianti nucleari con un investimento variabile da 3.000 a 5.000 miliardi di dollari per coprire il 25% della produzione elettrica da nucleare e “salvare il mondo” dalle emissioni di CO2. Sul mercato un nuovo concorrente Anche se non dovesse esserci la rinascita del nucleare secondo quanto auspicato da WNA è certo che la tecnologia nucleare è un asset di pregio nella contesa tra le grandi potenze (anche per i suoi risvolti in ambito militare). Per decenni il monopolio della tecnologia nucleare è stato appannaggio dei paesi OCDE e della Russia. Il contratto per la costruzione di 4 reattori nucleari negli Emirati, assegnato alla coreana Kepco contro i francesi di Areva nel 2010, metteva per la prima volta in dubbio quel monopolio. Oggi anche la Cina ha sviluppato una propria tecnologia nucleare civile e il primo reattore totalmente cinese sta per essere completato a Hualong. Il Dragone è pronto per il mercato mondiale anche in questo campo.

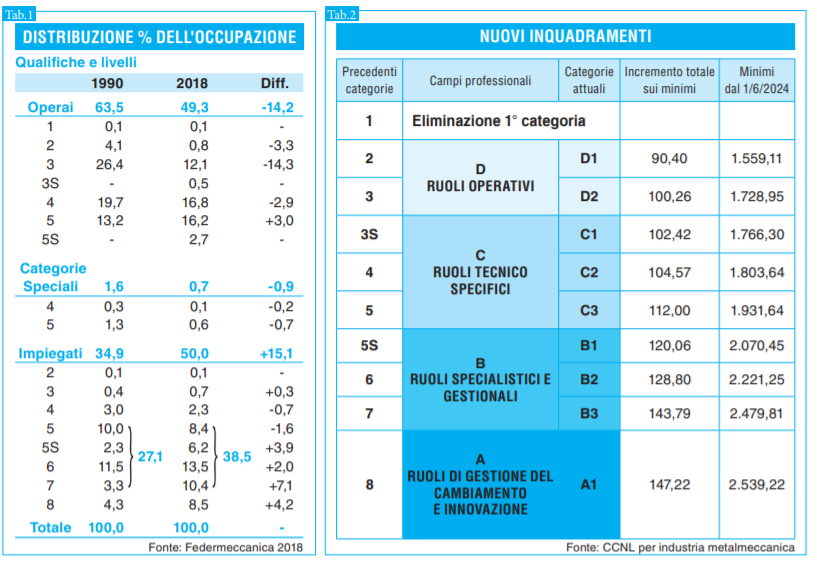

NUOVI INQUADRAMENTI DEL CONTRATTO METALMECCANICI E SUPERMINIMI INDIVIDUALI

La pandemia ha fortemente accelerato, un’evoluzione dell’apparato produttivo che, è facile prevedere, cambierà radicalmente il mondo del lavoro nei prossimi anni. Digitalizzazione, riconversione energetica, ristrutturazione delle infrastrutture porteranno i lavoratori a dover adeguare e incrementare le proprie competenze; stanno nascendo nuove figure professionali, altre diventeranno sempre più obsolete. Questa trasformazione, seppur accelerata dalla crisi pandemica, era già in corso e richiede inevitabilmente, visto l’impatto tecnico, una quota ancora maggiore di forza lavoro qualificata inquadrata come impiegati. È indicativa una “Indagine sul lavoro nell’industria metalmeccanica” di Federmeccanica del 2018. Il campione analizzato è significativo visto che riguarda 1.286 aziende per un totale di 218.950 addetti. Appare evidente in Tabella 1, che dal 1990 la quota di lavoratori inquadrata come operaio si contrae dal 63,5% al 49,3%, e la componente impiegatizia incrementa dal 34,9% al 50%. Inoltre è evidente l’“addensamento” nelle categorie più elevate. Gli impiegati inquadrati dal 5° al 7° livello crescono significativamente e rappresentano oramai il 38,5% del totale dei lavoratori. Sono tipicamente i livelli in cui vengono inseriti i nuovi assunti ingegneri e tecnici. Un’azione sindacale conseguente e con ottica di prospettiva dovrebbe mettere al centro proprio questi livelli di lavoratori. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria metalmeccanica firmato di recente è stato rinnovato in un momento difficile. Si può registrare un passo avanti rispetto al contratto precedente infatti, a differenza dell’ultimo, è stato ottenuto un aumento sui minimi, ma la durata ampliata fino al 2024 e gli aumenti distribuiti in 4 tranche diluiscono gli effetti. La novità rilevante è che è stata anche introdotta una riforma degli inquadramenti che erano fermi al 1973. I lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai sono inquadrati in una classificazione unica articolata in 9 livelli ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo. Riportiamo in tabella 2 come saranno i nuovi inquadramenti. A partire da giugno di quest’anno le aziende devono procedere a riclassificare i lavoratori in forza secondo le nuove categorie. Su questo possiamo sviluppare due riflessioni. La prima è che non è ancora stata definita nel dettaglio la declaratoria di tutte le nuove figure professionali. È stata istituita una commissione nazionale sull’Inquadramento che oltre a monitorare l’applicazione del nuovo sistema dovrà “elaborare una raccolta di profili professionali rilevanti tenendo conto dei comparti, filiere e bacini (installazione di impianti, informatica, Automotive, ecc)”, “proporre aggiornamenti dell’esemplificazione delle figure professionali e progressione nei livelli di professionalità in funzione dell’evoluzione tecnologica e organizzativa”, “elaborare linee guida per le sperimentazioni di interventi di adattamento inquadramentale finalizzati a valorizzare le professionalità dei lavoratori”. Quindi se per i già assunti la ricollocazione dovrebbe essere definita, resta da vedere per tutti i nuovi assunti dei prossimi anni, e per le nuove figure professionali, come la Commissione completerà il lavoro.

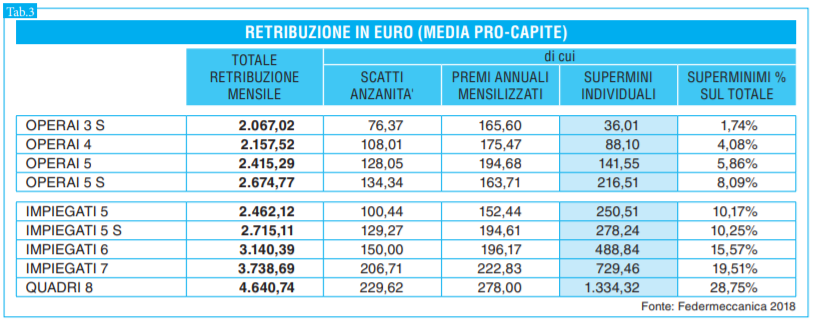

La seconda riflessione riguarda i livelli salariali. Intanto è evidente che esiste una forte compressione della scala parametrale, infatti fatto 100 il livello D1, il livello A è 162. Il range salariale in cui si collocano le differenti professionalità in base al contratto nazionale è stretto e non riflette il ventaglio salariale realmente esistente. Questo lascia spazio alle aziende per una autonoma definizione di una più ampia gamma di livelli. Come paragone è interessante un confronto con la Germania. In base all’accordo ERA (Entgelt-Rahmenabkommen) tra il sindacato IG Metall e la controparte Gesamtmetall si definisce per i lavoratori metalmeccanici un più ampio spettro di livelli di inquadramento e conseguentemente di retribuzione. I livelli e i criteri richiesti cambiano per territorio, ad esempio sono 12 in Baviera e 17 in Baden-Württemberg. Ma il punto è che in questo modo è definito contrattualmente un punteggio e quindi una qualifica a cui corrisponde una retribuzione in base a mansioni svolte, formazione, esperienza, margini di autonomia e responsabilità. In Italia, come è noto, il reale livello medio dei salari, soprattutto per le grandi aziende, è nettamente più alto dei minimi contrattuali. Incidono anche le indennità, gli scatti di anzianità e i premi aziendali, ma hanno un peso determinante i superminimi individuali. Riportiamo in tabella 3 i dati dell’indagine di Federmeccanica aggiornato al 2018 (quindi ancora con i vecchi livelli di inquadramento). I dati mostrano come l’incidenza di questa voce in busta paga può arrivare a pesare fino ad oltre un quinto del salario percepito per le categorie più alte. Categorie che, come abbiamo documentato prima, costituiscono molto più di ieri una componente consistente del totale dei lavoratori. Nel settore impiegatizio le aziende fanno spesso ricorso a questo elemento del salario, che nella quasi totalità dei casi non è contrattato dalle organizzazioni sindacali a livello collettivo, ma è gestito in maniera autonoma dalle aziende a livello individuale. Certo una carta in mano alle aziende per dividere i lavoratori, per metterli in concorrenza tra di loro e bypassare il ruolo dei sindacati. Il modo con cui le grandi aziende erogano questa componente salariale è definita da policy aziendali. Le multinazionali hanno meccanismi di job description per confrontare i lavoratori dei differenti stabilimenti, anche in vari paesi, in base a job evaluation che prende in considerazione ruoli, competenze, responsabilità, finalità e raggiungimento di obiettivi secondo una scala parametrale “loro” che definisce anche le varie fasce salariali corrispondenti ad un job grade. Una valutazione che non è contrattata con il sindacato e che risente di alti tassi di discrezionalità e di giudizio del singolo manager di riferimento. Se inoltre consideriamo che gli aumenti salariali definiti dal CCNL sono assorbibili, a meno di una rivendicazione favorevole a livello aziendale di RSU, significa che la stragrande maggioranza dei colleghi non vedrà aumenti in busta paga nonostante il rinnovo del contratto. Ci troviamo quindi di fronte a uno scenario in cui, per una fascia sempre maggiore di lavoratori, il sindacato non ha più alcuna autorità salariale, cioè non contratta collettivamente il prezzo della forza lavoro; viene quindi a mancare l’elemento che dovrebbe costituirne la vera e propria essenza. È un aspetto che deve far riflettere, soprattutto in previsione di un trend che, proprio nell’ottica della trasformazione industriale in corso, con l’accelerazione che si profila a breve, porterà i lavoratori a essere sempre più qualificati e inquadrati in mansioni ad alta competenza. Lasciare il riconoscimento di queste competenze al rapporto individuale con l’azienda, affidandosi a paghe base lontane dalla realtà del mercato della forza lavoro e superminimi individuali, costituisce un aspetto nodale su cui diventa necessario provare a concentrare l’azione nei prossimi anni.

I commenti sono chiusi.